研修生の岡部です。

皆様は漢方薬の中に入っている「生薬(しょうやく)」を実際に見たことがありますか?

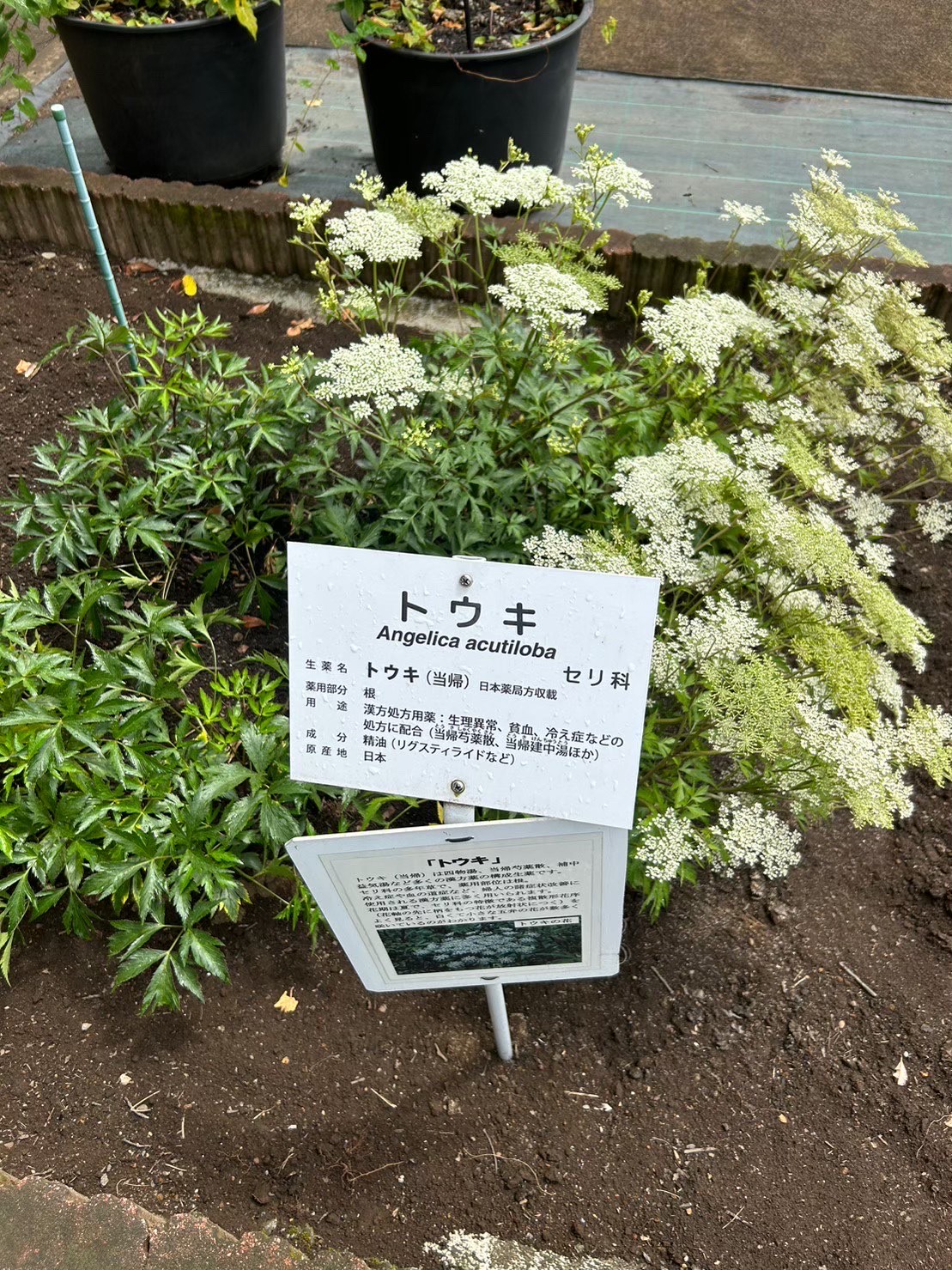

写真は、都内の植物園で撮影した「トウキ」という植物です。

匂いを嗅いでみると、セロリのような香りがします。

イスクラ商品で代表的なものは、婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)で、トウキが約7割入っています。

今日は、この「トウキ」という植物について、中医学的に紹介します。

薬用部位は写真に見えている花や葉ではなくて、根を使っています。

「トウキ」のポイントは「補・活・温」の3つです。

(1)不足している血を増やす「補血」作用

血管の中を流れて全身に栄養を届ける「血」という物質があります。血が不足すると身体の色々なところが栄養不足になります。例えば、肌の乾燥や髪のパサつき、爪が割れやすい、唇の色が薄くなるなどです。トウキには不足している血を補う作用があるので、このような症状の改善が期待できます。

(2)流れが悪くなった血の巡りを良くする「活血」作用

血の流れが悪くなると、肩こりや頭痛、生理痛など痛みが出ると考えられています。トウキには血の流れを良くする作用があり、そのような症状の改善が期待されます。

(3)補血・活血をすることで、冷えを改善する「温通」作用

血は量がたっぷりあって、スムーズに流れることが大切です。この2つの働きができると、冷えの症状も改善できます。婦宝当帰膠を飲んだ後に、ポカポカ温かくなった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際の漢方薬では、複数の生薬を組み合わせて作られています。婦宝当帰膠も他の生薬を組み合わせることで、トウキの働きを高めています。

これからの寒い季節に「トウキ」の入った漢方薬を飲んでみてはいかかでしょうか?