春といえばタケノコ!なのですが、先日、日本の三大タケノコ(マダケ・モウソウチク・ハチク)の一つ、ハチクが全国で一斉に枯れ始めているというニュースを見ました。

これは病害虫のせいではなく、竹は、開花後に枯死するものだそうです。

種類ごとに開花周期が決まっていて、ハチクの場合は120年周期で、前回の開花が1908年頃だったので、今この数年間が開花周期のため、ハチクの枯死があちこちで起こっているらしいのです。

開花しない期間に竹はタケノコを作るので、枯死した後はしばらく、ハチクのタケノコは品薄になるとのこと。

モウソウチクやマダケのタケノコもあるので、日本の春からタケノコが消えるわけではないですが、エグみの少ないハチクのタケノコが食べられないのは残念です。

竹は生薬としても使われています。

ハチクの場合は、竹竿の皮下部分(竹筎:ちくじょ)は、吐き気やしゃっくり、胃の不調からくるメンタル不調に使われますし、葉(竹葉:ちくよう)は喉からくるカゼの初期に使われます。

タケノコは肺と胃に効果があり、痰切りや頭痛、お腹の張りやむくみによいものです。

冷めると白く固まる粉状の「チロシン」は五月病の予防に効果があるそうです。

食べて美味しく、薬にもなる植物なんですね。

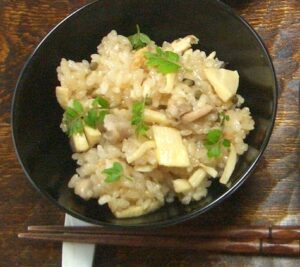

ハチクのタケノコが手に入るとしても市場に出るのは5月から6月、今売ってるのはモウソウチクのタケノコです。まずは、定番の若竹煮とタケノコご飯にして楽しみました。