こんにちは!

新宿店の岡部です。

今月から、中医学de婦人科シリーズをスタートしたいと思います!

第1弾は「生理トラブル」です。

実は、中医学の婦人科の歴史は長いんです!

2000年前の本の中にも、婦人科で使う薬が書かれていた記録があります。

その薬は今でも使われていて、病院で処方される更年期の薬の定番になっています。

生理は女性の身体の状態を知るサインです!

何かしらのトラブルがあるなら、向き合ってあげましょう。

自分の身体を一番大切にしてくださいね。

中医学の考える理想の生理は「痛みがない」ことです。

生理痛のメカニズムとしては、

子宮内膜が剥がれて経血として出ていくときに、内膜がうまく剥がれないと子宮がギューッと過剰に収縮するために痛みとして感じます。

内膜が綺麗に剥がれて、子宮の中をリフレッシュできるかが、妊活にもつながります。

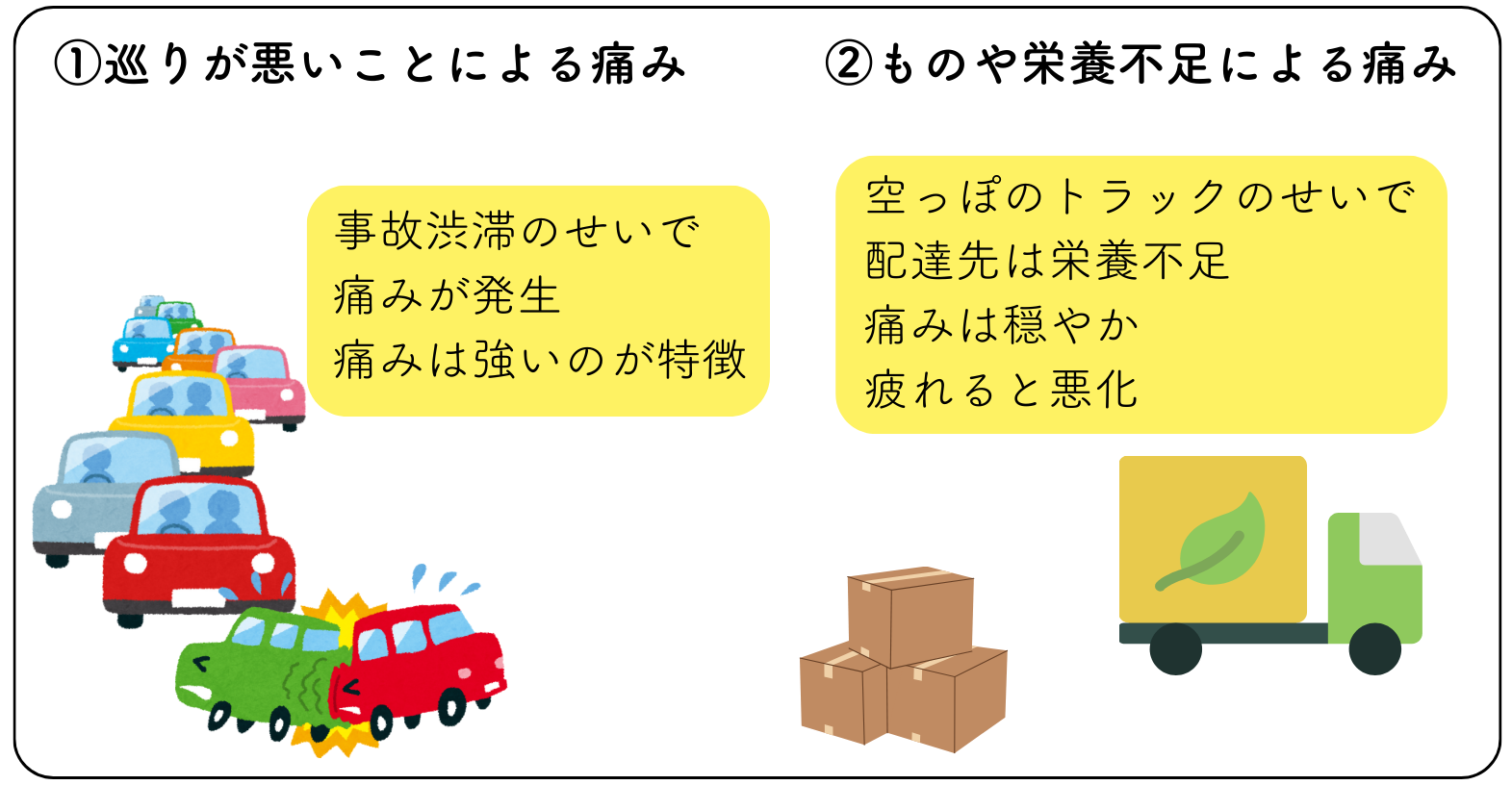

中医学で考える痛みは大きく分けて2つ。

①巡りが悪いことで起こる痛み

②もの不足、栄養不足による痛み

生理痛で考えると

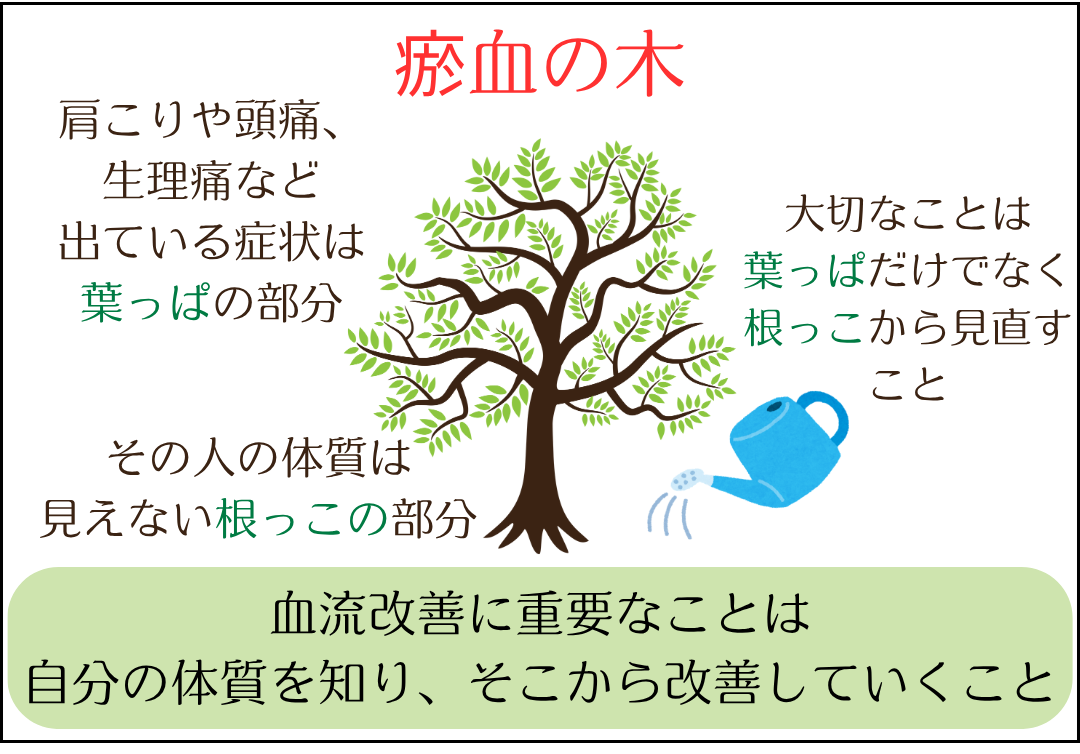

①の痛みは「瘀血(おけつ)」が原因。

瘀血とは、血流が悪いということ。

運動不足や冷え、食事の不摂生などが原因で瘀血ができます。

このタイプは、生理痛が強い、経血がくすんだ赤黒い色、経血に粘りがあり塊が混じることがあります。

漢方薬を使うことで、子宮の血流を良くして子宮内膜が剥がれやすい状態にします。

簡単な養生としては「温活」です。

特に腰、お尻、下半身を中心に!

腹巻やレッグウォーマーを使って冷えから血流を守りましょう!

夏はクーラーや冷たい飲食物などで血流がピンチです。

締めに温かいスープやお味噌汁でもいいので、中からの温活を!

②の痛みは「気血不足(きけつぶそく)」が原因。

エネルギーや栄養不足のせいで、疲れやすく、だるさや顔色が悪い、貧血などがあるタイプ。

このタイプは、生理の後半にお腹や腰に痛みや重み、だるさがでるのが特徴。

生理期間中はより体力を消耗するために、眠くなったり、だるくなりやすい傾向があります。

簡単な養生としては「生理の間は無理をしない」こと!

過労や睡眠不足はより消耗してしまうので要注意!

朝ごはんも抜かずに、穀物を中心に食べてエネルギーを補給しましょう。

生理トラブルのことでお悩みがあれば、お気軽にご相談ください♪

経験豊富な婦人科スタッフがお待ちしています!