こんにちは。

新宿店の岡部です。

気温が下がってきて、手足の冷えや体の冷えが気になる方も増えてきたのではないでしょうか。

「冷えは万病のもと」と言いますが、これから始まる冬を前に、漢方でポカポカになって冷え対策してみませんか?

冬になって気温が下がり、手足がある程度冷えるのは当たり前なことです。

しかし、お風呂で温まってもすぐに冷えてしまう、また、慢性的に冷えを感じる、手足が冷たくて眠れない、夏場も冷房が苦手などといった状態が続く場合は「冷え性」と考えられます。

もともと冷え性の方は、冬場の寒さによって冷えが悪くなりやすいです。

冬の始まりの今から「漢方の知恵で温活」おすすめします。

ところで、冷え性の何が悪いかというと…

冷え性は病気の一歩手前のサインである「未病」の状態です。不眠や頭痛、胃腸の不調、関節痛などの不調を起こします。

また、免疫力の低下にもつながるので、カゼをひきやすかったり、長引きやすかったりします。

漢方では冷え性を、体を温める働きのある「気」や、全身くまなく巡っている「血」が足りない状態と考えます。

①「気」の不足タイプ

「気」は体を温めるエネルギー源です。過労や加齢などで「気」が不足していると、冷えを感じやすく温めてもすぐに冷えてしまう状態に。

よく見られる症状としては、

・疲れやすい ・食欲がない ・軟便 ・むくみやすい

・息切れ ・カゼをひきやすい

などがあります。

このタイプの方におすすめの対策は…

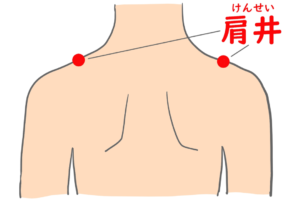

・しっかり防寒対策をして、特に首元や足首などを冷えから守りましょう。

・栄養をしっかり取って、休養しましょう。

オススメの食材は、

・大豆 ・山芋 ・じゃがいも ・かぼちゃ ・きのこ

・ニラ ・牛肉 ・エビ

②「血」の不足タイプ

全身くまなく「血」が流れていることで身体が温まります。食事の偏りや過労、睡眠不足などで「血」が足りなくなると冷えを招きがちになります。また、女性の場合は、生理や出産、授乳などもあるのでもともと「血」が不足しやすいです。

よく見られる症状としては、

・めまい ・立ちくらみ ・貧血 ・乾燥肌 ・ドライアイ

・落ち込みやすい ・不眠 ・月経量が少ない

などがあります。

このタイプの方におすすめの対策は…

・血の材料となるバランスのいい食生活を心がけましょう。

・なるべく夜更かしをしないように。

・スマホ、パソコンの使い過ぎを避けて、目を使いすぎないように。

オススメの食材は、

・ぶどう ・ブルーベリー ・にんじん ・ほうれん草

・小松菜 ・卵 ・鶏肉 ・レバー

片方だけではなく、「気」と「血」の両方が不足している方もよく見かけます。

共通して大切な養生法は、

・冷たいものは避けて、なるべく温かいものを摂るよう意識しましょう。

・過度なダイエットはNG。

・シャワーだけで済ませず、なるべくお風呂につかるようにしましょう。

・適度な運動習慣で「気」と「血」の流れをよくしましょう。

生活習慣を変えるのは、分かってはいてもなかなか難しいものですよね。

漢方を日ごろの生活にプラスして、今年の冬は「漢方で温活」してみませんか?

シロップタイプの飲みやすいものをありますよ!