こんにちは。

気温も下がり、冬らしい寒い日が続いておりますね。

この時期は外食や集まりが多い時期で、ついつい食べ過ぎてしまうことも…

当店に実習中の実習生が「食べ過ぎ防止のポイントと対策」について記事を書いてくれました。

ご参考になれば幸いです。

————————————————————————–

これから年末年始を迎え、家族や友人達と集まり、一緒に食事をする機会も増え、

ついつい食べ過ぎてしまうこともあると思います。

中医学では、胃腸を「脾胃」と呼び、消化吸収を行い、その栄養を全身に送る作用があります。

しかし暴飲暴食をしたり、油っこいもの、甘いもの、味の濃いもの、冷たいもの、アルコールなどを摂りすぎたりすると、その脾胃に大きな負担をかけ、消化不良や体調不良を引き起こす原因になると考えられています。

そこで、食べ過ぎを防止する方法と、万が一食べ過ぎてしまった場合の対策を中医学の視点からご紹介します。

1.食べ過ぎを防ぐために

■よく噛んで食べる

よく「唾液は消化を助ける」と言われますが、一口一口をしっかり噛むことで、唾液が十分に分泌され、脾胃への負担が軽減されます。また、満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。

■食べる順番を工夫する

食物繊維を含む温かいスープや野菜料理を先に食べることで、満腹感を早く得られ、暴飲暴食を防ぎます。

■脾胃の機能をアップさせる食材を取り入れる

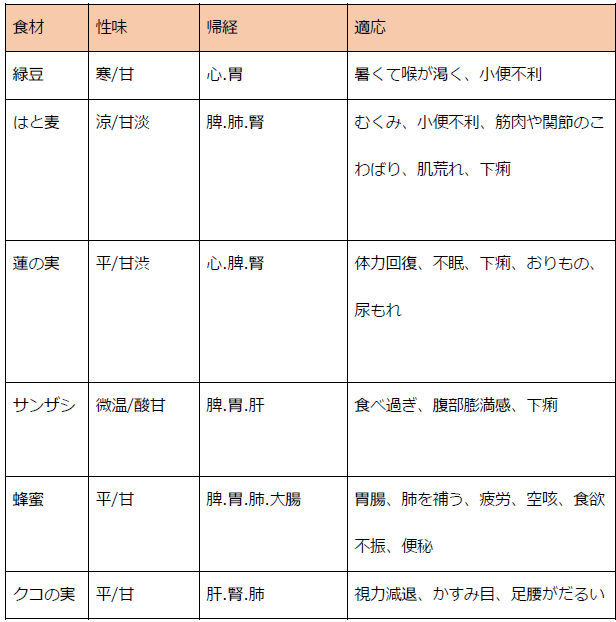

消化機能を高める効果がある食材を普段の食事に取り入れるのもおすすめです。以下の食材は特に効果的です

・大根

脾胃の機能を高め、胃もたれや腹部膨満感に良いとされています。

大根に含まれる消化酵素と辛味成分は、消化を助け、胃もたれ、胸やけをすっきりさせます。

生食よりも、火を通した方が脾胃に優しくなります。

・山芋

食が細く、下痢や軟便になりやすい人に効果的。

脾のエネルギーを補い消化機能を高めます。

それだけでなく、体全体の機能を高めることで抵抗力を養う効果や、体内を潤す効果もあります。

・キャベツ

胃の働きを助け、消化を促す作用があります。

キャベツに含まれるビタミンUは、市販の胃腸薬にも利用されています。

また、胃痛やむくみの改善にも効果が期待できます。

・にんじん

消化不良や食欲不振の改善、さらに下痢や便秘の予防にも効果が期待されます。

また、眼精疲労、かすみ目への効果も期待されます。

・黒砂糖

脾胃を温める作用があり、食欲不振、お腹の張りに効果があります。

白砂糖は体を冷やす性質があるので黒砂糖と置き換える事で脾胃に優しい選択ができます。

2.食べ過ぎてしまった場合

■胃腸を温める飲み物を摂る

生姜や陳皮(みかんの皮を乾燥させたもの)は、胃腸を温め、消化を促す効果があります。

食べ過ぎた翌日は、生姜湯や陳皮茶を飲むことで、胃腸の負担を和らげましょう。

■ツボ押しで消化を促進する

・中脘(ちゅうかん):みぞおちとおへそを結んだ線のちょうど真ん中あたり。 消化不良の改善や水分代謝の促進などの働きがあります。

・不容(ふよう):みぞおちの付け根で、肋骨のカーブの頂点から指3本分下がったあたりに位置します。

食べすぎて、胸が詰まった感じがするときにおすすめです。

「予防は治療に勝る」という言葉があるように、まずは食べ過ぎを防ぐことが大切です。

中医学の知恵を活かして、暴飲暴食を防ぎ、心地よい年末年始をお過ごしください。

-scaled.jpg)