こんにちは、丹沢です。

「めまい」について、前回に引き続き今回は中医学的に考えていきます。

【中医学的なめまいの分類】

中医学では、めまい(眩暈:げんうん)は主に5つのタイプがあります。

眩:目がくらむこと

暈:頭がふらふらすること

1.肝陽上亢(かんようじょうこう):ストレスや怒りで「肝」の気が上昇し、頭に熱がこもる。

≪症状の特徴≫

・眩暈

・頭痛(張るような痛み)

・顔面紅潮

・いらいらする、怒りっぽい

・舌苔が黄色い

など

2.痰濁中阻(たんだくちゅうそ):体内の水分代謝異常で「痰」が生じ、気血の流れが阻害される。

≪症状の特徴≫

・眩暈(主に回転性めまい)

・頭が重だるい、ぼんやりする

・胸や胃のつかえ感

・吐き気、嘔吐

・多痰、口の粘り

・舌苔が厚く白い

など

3.瘀血内阻(おけつないそ):外傷や脳血管障害などにより「瘀血」が生じ、気血の流れが阻害される。

≪症状の特徴≫

・眩暈(くらくらする)

・頭痛(刺すような鋭い痛み)

・顔色が暗い

・舌に紫斑や暗色の斑点

・四肢のしびれ

・言語障害(重度の場合)

など

4.気血両虚(きけつりょうきょ):疲労や栄養不足で気と血が不足し、脳への供給が足りなくなる。

→脾不昇清(ひふしょうせい):脾気が不足し、栄養を上に昇げて脳を滋養できない状態。

≪症状の特徴≫

・眩暈

・立ちくらみ

・倦怠感、無気力

・息切れ

・顔の血色がない

・動悸

・息切れ

・舌が淡白、脈が弱い

など

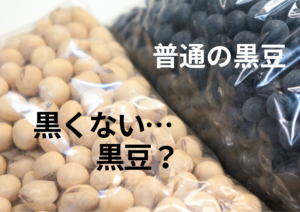

5.腎精不足(じんせいぶそく):加齢や慢性疾患で「腎」の力が衰えて機能が低下する。

≪症状の特徴≫

・眩暈

・慢性的

・虚無感を伴う

・腰や膝のだるさ

・記憶力低下

・夜間尿が多い

・抜け毛や白髪が多くなる

・男性は遺精

など

治療は、原因に応じて「肝を鎮める」「痰を取り除く」「気血を補う」「腎を養う」などを行います。

【まとめ】

2回に渡って、 現代医学と中医学の両方の視点から、めまいについて整理しました。

現代医学では、めまいを「障害部位」によって分類し、前庭性めまい(末梢性・中枢性)と非前庭性めまいに分けます。

一方、中医学では、体内の「気・血・津液」のバランスや臓腑の働きに着目し、肝陽上亢・痰濁中阻・瘀血内阻・気血両虚・腎精不足といったタイプに分類します。

この2つの視点を並べてみると、現代医学と中医学とのつながりや共通点、相違点がわかりやすくなりますよね。

また、めまいは単なる「耳の問題」ではなく、全身の状態や生活習慣、精神状態とも深く関係していることがわかります。

ストレスや食生活、加齢などがめまいに影響するため、予防や改善には「体質に合わせたケア」が重要ですね。