こんにちは勝俣です

寒さが増して空気の乾燥も加わると

足の冷えやカカトのガサガサが気になりますが、皆様はいかがですか?

そんな時、お風呂に入った後に行う簡単な方法で冷えや肌荒れのケアをしていて、その方法はとても簡単なので紹介します♪

① 入浴後、まだ身体が温かいうちにクリームを塗り込む(冷え改善の為に足指の付け根もしっかり揉みほぐしながら)

ちなみに私はイスクラ瑞花露クリームを愛用しています(^o^)/

② 足がスッポリ収まる大きさのビニール袋を被せ、 その上から通常履く靴下→厚手靴下を履くとビニール袋がズレにくくなりパック効果も上がります

③30分~40分位そのままにして足湯気分を満喫し、ビニール袋を外すと皮膚が柔らかくツルツルに♪

すぐに布団に入れば足先が暖まったままなので、いつもより気持ち良く眠れています(適度な時間や感覚は個人差があると思いますが…)

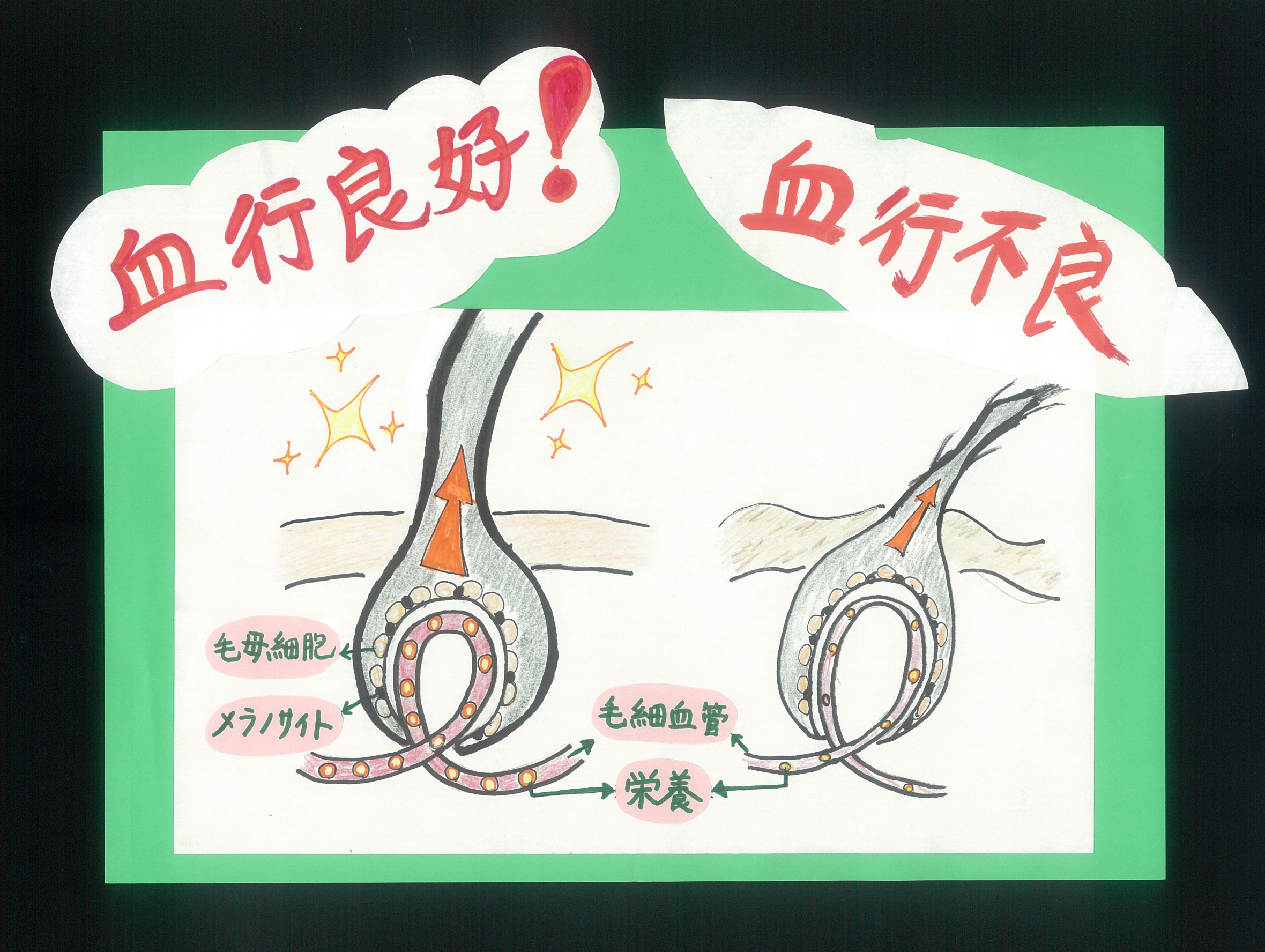

なお、冷えを放置していると血行不良を招き足裏の角質を厚くしてガサガサになりやすくなるので、特に下半身の冷えは放置せず血行を促進させ温かくして過ごしましょう!