こんにちは、店長の櫻井です。

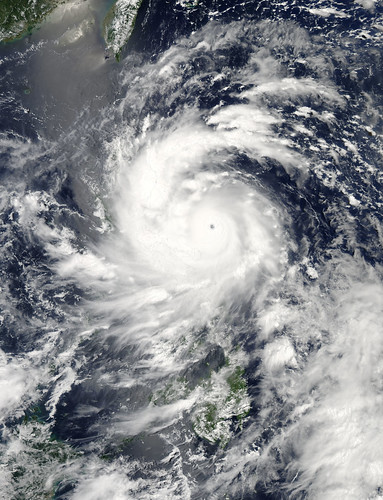

台風と言えば夏場に多いものですが、この時期にも台風のような低気圧が日本を襲います。今日も発達した前線を伴う低気圧の影響で、体調を崩された方も多かったのではないでしょうか。

「台風がくると調子が悪くなる」と言う方は結構多いようで、Twitterでもとても反応の多いトピックです。台風が来ると頭痛がする、関節が痛い、身体がだるくなってやる気がおきなくなるなど、人によって症状は様々ですが、台風が近づくことで体調不良を起こす方はとても多いようです。

今日は、中医学とはちょっと離れて、気圧の変化と体調不良について考えていきましょう。

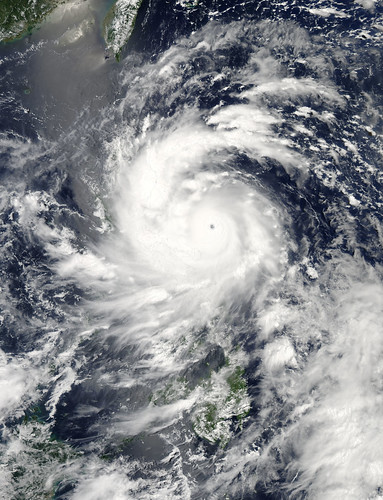

Super Typhoon Utor / NASA Goddard Photo and Video

台風と低気圧

まず『台風』とは何なのでしょうか。台風とは、北西太平洋や南シナ海で発生する熱帯低気圧で風速17m/s以上のものを指します。で、この『低気圧』が体調とのつながりをお話しするうえで大切なポイントになります。

低気圧を考えるにはまず『気圧』を知らなくてはいけません。

『気圧』とは、空気の重みが作り出す圧力のことです。目には見えない空気にも、実際には重みがあります。これが天高く積みあがっているので、地球上に存在するすべての物質には、この空気の重みによる圧力がかかっています。大気中の空気の圧力なので『大気圧』と呼ばれています。標準大気圧は高さがゼロの海面で1気圧、 1013.25 hPa(ヘクトパスカル)とされています。気圧とは空気の重みなので、空気が少なくなればなるほど軽くなり、気圧は低くなります。地上よりも空気の薄い富士山山頂では計算上0.7気圧になるそうです。これは1気圧に比べて体全体にかかる圧力が0.3気圧少ない低気圧状態と言うことになります。

Storms / Jerry.Raia

高気圧と低気圧

空気は熱されて膨張すると体積は増えますが密度が低下するので、比重が軽くなります。熱された空気は周囲の空気よりも軽くなり上へ上へと登っていきます。これが低気圧の正体です。上昇気流により周りの空気を引っ張るので空気が人の体を地面に押し付ける力が弱くなります。低気圧とは文字通り、空気の層が薄く、軽く、気圧が低いところです。

この気圧の変化は主に太陽光により作られます。地球上で太陽に一番近い赤道付近では空気が温まって上昇気流を作り出して気圧が低下しやすい環境が整っています。これが熱帯(赤道付近)で生まれる低気圧、『熱帯低気圧』となり、冒頭の『台風』となるわけです。なので、台風は常に赤道付近で生まれて風にのってやってきます。日本から見ると下から上がってくるんですね。

逆に『高気圧』では上空で空気が冷やされて重くなり、下降気流が発生します。空気が地表に押し付けられるので気圧が上がった状態が高気圧です。

というのが、低気圧と高気圧のお話です。低気圧は体を押し付ける力が弱いもの、高気圧は体を押し付ける力が強いものという理解は何となくしていただけたでしょうか。

Storm Cell Over the Southern Appalachian Mountains / NASA Goddard Photo and Video

人体は繊細なセンサーの塊

気圧は空気の重みが生み出す圧力ですが、この圧力が変化することで体調に影響を及ぼします。人間の体というのはほんの少しの変化も敏感に感じとる、ものすごく繊細なセンサーの塊です。様々な物を作る職人が、仕上がりをチェックするのに最後は指で触って確かめるというのを良く耳にしますが、どんなに正確な機械も人間の感覚の敏感さを超えることは出来ない程、人の身体は微小な違いも感じ取ります。その超敏感センサーの塊である人体にかかる圧力が変化すれば、もちろんその変化を敏感に感じ取り、様々な反応がおこることは間違いないですよね。

また耳の奥の三半規管には気圧を感じるセンサーがあるようで、ここが気圧の上昇と低下を感じ取り、それに合わせて血圧などをコントロールしているそうですが、急激な気圧の低下や上昇では、そのコントロールによる順応が間に合わず、混乱してしまう様です。これも不快な症状を起こす一要因になっているようです。

Towson, MD on 695 / Forsaken Fotos

気圧の変化と体調不良

人の体は今現在の気圧状態に順応しています。この「順応している状態」というのは、「内側から同じ力で押している状態」です。もしこの力が無ければ気圧にまけてぺしゃんこにつぶれてしまいます。

写真の袋入りスナック菓子を御覧ください。破れんばかりにパンパンに膨らんでいます。これは空気の層が薄くなる高所で撮影されたものです。高所では物体にのしかかる空気量が少なくなるので、空気の重み減り、圧力(気圧)が低下したます。そうすると、平地で作られたスナック菓子の袋は平地の気圧に順応されているので、高知に持って行くと、外からかかる力(大気圧)よりも、内側からの圧力の方が勝ってしまい、お菓子の袋は下の写真のように膨らみます。飛行機の中に袋入りのお菓子を持って行くと、上空では同じことが起きるので、機会が有れば観察してみてください。

untitled / holisticmonkey

むくみが不調の原因

これが人の体だとどうなるでしょうか。人の体がパンパンに膨れるわけではないですが、体にかかる圧力が弱くなるということは、例えば常に着ているゴム製のスーツを脱いだような状態です。そうすると抑え込む力から解放されて、体は若干ですが、膨張します。さらに60%以上が水でできている人の体は、その細胞内の水分も外に出ようとしますし、血液の水分も血管から細胞の隙間ににじみ出てきます。これらは体のあちこちで「むくみ」になります。これがもし頭蓋骨の中で起これば、圧力が逃げる場所がないので、周りの細胞を圧迫してしまいます。人によってはその圧迫で頭痛が起きてしまいます。これが喉で起これば喉が腫れて気管が圧迫されて喘息になったりもします。関節で起これば関節痛になります。

また、血管が拡張するということは一時的に圧力(血圧)が低下します。急な血圧の低下は、血流の低下を招き、細胞に行き渡る酸素や栄養素が少なくなり、肩こり・頭痛だけでなく、身体のだるさなども引き起こすか可能性があります。そして、血圧が低下すると、人の体はバランスを取ってもとに戻そうと血圧を上げようとするので、自律神経の一つで興奮を司る『交感神経』が介入してきます。そうすると人によってはイライラしたり、神経が過敏になったり、動悸が起きたりするようなこともあります。

逆に高気圧の場合は、身体を外から押す力が高まり血圧が上がるので、ちょっとした興奮状態になります。もしかしたらそれによって、気圧の低下時とは違う頭痛を感じる方もいらっしゃるかもしれません。また、いらいらしたり、そわそわしたり、ドキドキしたりするかたもいらっしゃるかもしれません。

人間の体には「恒常性/ホメオスタシス」といって、身体の状態を常に一定のバランスが取れた状態に保つ機能があり、気圧が変わればその都度順応できるようにできています。高山でも低い土地でも、低気圧も高気圧も時間があれば順応できます。でも台風のように急激な気圧変化にはその調節が追い付きません。

Typhoon / Jun Acullador

まとめると、

気圧が低下すると、体に対する外からの力が弱まることで内側から外に向けて力の方が強まり、血管や細胞が膨張して水分が染み出てむくみになったり、圧迫して痛みを起こしたり、だるくさせたりする。さらに下がった血圧を回復させようと自律神経が混乱し、イライラやほてりなども起こりやすくなるっというのが低気圧と体調不良の関係です。

また、低気圧は大体雨を降らせるので、湿度が上がります。これも体調に影響するのですが、長くなったので今日はこの辺で。