こんにちは。櫻井です。

私たち日本人の年間の味噌の消費量は年々減っているそうです。とっても体に良いのに、何とももったいない話ですし、ちょっと悲しいです。ということで、今日はもっと味噌の良さを知ってもらおうということでかいてみます。味噌って調べてみるととっても体に良いです。火が通って消化によい野菜もたっぷり取れる味噌汁なんてもっとすごいです。皆さんもこのブログを読み終わる頃には、きっと味噌汁が飲みたくなっていると思いますよ。

赤味噌 試食用(大のや醸造) / kawanet

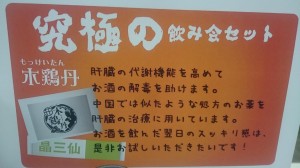

味噌のちから

昔から、味噌は「味噌の医者殺し」や、「医者に金を払うより、みそ屋に払え」という言葉もあるぐらい、健康に良い食べ物として認知されてきました。

日本での味噌の歴史はとても古く、原型となるものは弥生時代には有ったという説もあります。奈良時代に入り麹発酵の技術が伝わると、現在私たちが目にする味噌に近いものが出来上がります。赤みそと白みその違いは、発酵時間による違いだそうです。白みそは発酵時間が短いので、塩分濃度は低め、発酵時間の長い赤みそはコクがあり、塩分濃度が高めです。

味噌の原料は大豆です。大豆は、タンパク質、各種ビタミン、食物繊維、コレステロール低下や動脈硬化予防によいレシチン、サポニンなどの栄養素ををたっぷり含んでおり、脳卒中の予防にも役立ちます。大豆を蒸したり煮たりしたものに麹や塩を加えて発酵させたものが味噌です。味噌のような発酵食品には、「植物性乳酸菌」が含まれており、腸内の善玉菌・悪玉菌のバランスを整え、腸内環境を良くする働きがあります。

ガンも防ぐ「毎日の味噌汁」

国立がんセンターの研究によると、毎日味噌汁を飲む人は、飲まない人にくらべて胃がんになる確率が50%も低下するそうです。さらに、厚生労働省による調査では、味噌汁を1日1杯以上飲む人は、それ以下の人に比べ26%~40%も乳がんの発生率が少ない事がわかったそうです。これは大豆に含まれるイソフラボンが女性ホルモンの働きを邪魔することで、乳がんの発生を抑えたのではないかと考えられています。おなじ大豆製品の豆腐や納豆よりも、発酵させた味噌の効果が高いという実験結果も出ています。さらに女性にとってうれしいのは、味噌には、美肌効果がある遊離リノール酸が含まれていて、メラニン色素の合成を抑制してシミやそばかすを予防してくれます。

味噌には強力な抗酸化作用があることもわかっています。体内に酸化物質が増えると老化が進むことは知られていますが、味噌はそれも抑えてくれますし、骨にカルシウムを沈着させて骨粗しょう症の予防にとても重要なビタミンKも多く含むので、味噌は老化対策には欠かせません。

昔から、たばこで歯についたヤニをきれいにするにも味噌汁が良いと言われて来ました。喉や粘膜を強くするビタミンB群も含まれており、たばこを吸う人にも是非味噌汁を飲んでいただきたいですね。

IMG_1099.JPG / ftomiz

味噌を中医学的にみると

涼性でイライラやのぼせを抑えてくれます。余分な水分を排泄してくれるため、むくみに効果的です。味は鹹味で、和らげ潤すという働きがあります。がんになりにくくなるというのは、中医学から見てもその効果を裏付けます。その他、便秘がちな方にもおすすめです。

味噌

【性味】寒性、塩味

【帰経】脾、胃、肝、腎

【中医学的効能】 清熱解毒、除煩

体にこもった余分な熱を沈め、毒を解消する。イライラ、モヤモヤを解消する。

焼き味噌 / klipsch_soundman

みそを入れたら沸騰させない

味噌に含まれる乳酸菌や酵素は加熱すると弱まってしまいます。加熱時間は短くし、できれば味噌は生で食べるのが一番効果的です。味噌を買う場合は、裏の成分表示に注意してみてください。大豆、麹、塩以外の原料を含んでいるものは、酵素や乳酸菌の力が失われてしまっている可能性があります。購入時は「純」や「純正」の文字が入った、無添加のものを選ぶと良いでしょう。自家製で作れればもっと良いですね。

自家製味噌(10/10) / is_kyoto_jp

塩分の摂りすぎに注意

味噌汁を毎日摂るとなると、気になるのは塩分ですね。味噌汁1杯に含まれる塩分量は約1.5~2gと言われています。健康な人の一日の塩分摂取目安量は10g以下とされているので、毎食味噌汁を飲んでいると、ほかの食べ物も考慮しないと塩分過多になってしまう可能性もあります。そんなときは、昆布など塩分を排泄してくれるカリウムの多い食材を具に入れたり、緑黄色野菜を一緒に食べるようにしましょう。

*追記:味噌汁の塩分は高血圧には影響がないそうです。文中では「1日に1杯のみそ汁を飲むような食生活が、もっとも血管にとって望ましい」(共立女子大学家政学部教授 上原誉志夫)とも書かれています。 味噌汁の塩分は高血圧に影響しない。塩分3割オフの効果も!プレジデントオンラインより

味噌をもっと美味しく食べよう

味噌はそのまま食べても、食材に塗っても、煮ても焼いてもおいしいです。いろんな料理に挑戦してみてください。個人的にこの時期是非試してみたいのが、万能調味料として注目を集めている「はちみつ味噌」です。基本はただ混ぜるだけ。少し鍋で加熱するとよりまろやかになります。お酒を入れても良いですね。野菜スティックにつけて食べるのもよし、肉や野菜につけて焼いてもおいしいですし、トーストにバターと一緒に塗っても美味しいそうですよ!お試しください。

ハチミツ味噌

【材料】

味噌100g、ハチミツ40g~50g

【作り方】

熱湯消毒した瓶に味噌とハチミツを入れて混ぜるだけ。

はちみつ味噌に漬け込んだ豚さん! at 文房具カフェ http://miil.me/p/1l4ga / JaggyBoss

小さいころ、実家では当たり前のように毎日飲んでいた味噌汁も、1人暮らしをするようになって、たまにインスタントで飲むものになってしまいました。結婚してからはずいぶんと飲む機会も増え、たっぷり野菜の入った食べる味噌汁になりました。味噌汁を飲んだ次の日は確かに便通がよい気がしますし、野菜たっぷりの味噌汁は身体が喜んでいる気がします。骨にも良く、胃腸にも良く、お肌にも良く、血管を元気に保ち、老化防止に役立つと、いいことづくめな味噌です。

体質を変えるために、運動をしてみたり、サプリを飲んだりしがちですが、まずは私たちの体を作っている「食」から見直してみることが一番大切です。和食の良さ、味噌の素晴らしさをもう一度考え、病気に嫌われるからだづくりを目指しましょう。