こんにちは。店長の櫻井です。Twitterでイスクラの漢方を検索していると、な、なんと、女優の柴咲コウさんがTwitterで、「平喘顆粒が美味しい・・」とつぶやいて頂いたよう。しかも去年と、なんと3年も前の2回も。う~ん、私としたことが見落としておりました。不覚。。

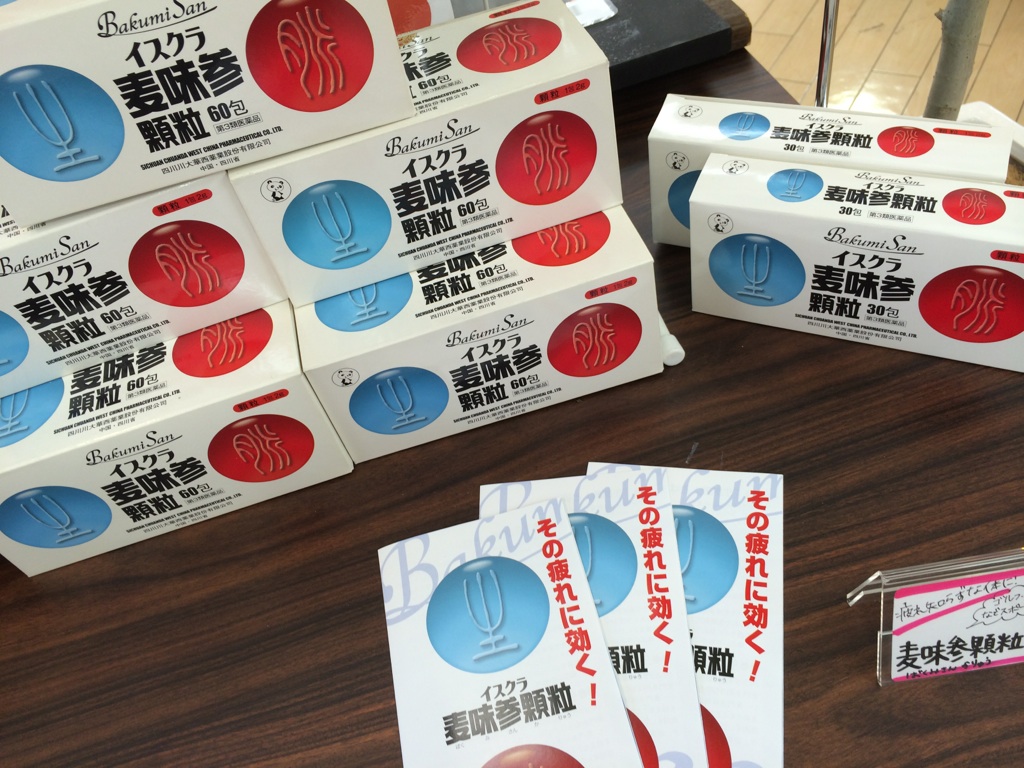

平喘顆粒(へいぜんかりゅう)は、気管支炎や喘息を改善する漢方です。板藍のど飴や麦味参顆粒、婦宝当帰膠など、いわゆる当社の“メインタレント”達のような華がなく、目立たない存在ですが、実力はかなり高くて、夜も眠れない日が続いていたのに一包飲むとすっと楽になったり、何をやってもだめったのが落ち着いたりと評判の“効き”をもつ漢方薬です。

それではどんな人に向いていて、どんな人は避けるべきか、詳しく見て行きましょう。

痰が多く、せきが出て呼吸が苦しいもののぜんそくや気管支炎に

【平喘顆粒(へいぜんかりゅう)】は、呼吸困難(中医学で「喘症」)を平(おだやか)にするという意味で付けられた処方です。元の方剤の名前を【蘇子降気湯(そしこうきとう)】といいます。

蘇子降気湯

組成: 蘇子9g、製半夏9g、前胡6g、厚朴6g、当帰9g、陳皮6g、生姜3g、炙甘草3g、肉桂1.5g

効能: 降気平喘、温化痰湿

適応症: 寒痰による喘咳

喘鳴、吸気性呼吸困難、咳嗽、痰が多い、胸が苦しい、寒気、冷え。

適応は、寒痰による喘咳で、大量の痰がたまってしまい、呼吸が苦しくなり喘息や咳や気管支炎が出ている状態で冷えを伴うものが適しています。

中医学的には、腎の陽気(体を温めるエネルギー)が衰え、体内の水分が溜まってしまって痰が生まれ、それが肺(呼吸器系)に溜まった状態を改善するとしています。これは、体の上部に痰という病理産物が溜まった実証がおきており、下部では腎陽虚という虚証がおきている「上実下虚」という状態で、腎陽虚による冷え、寒気などと痰・呼吸困難、咳が併発した状態です。気道の分泌が更新するため尿量減少も見られることも多くあります。

それぞれの生薬の詳しい解説は、中医学生の教科書、神戸中医学研究会訳・編の「中医処方解説」から引用します。

“蘇子は、利尿作用がにより気道の分泌を低下させ、また去痰作用により、呼吸困難を鎮めて、気管支平滑筋の痙攣の軽度の抑制作用ももっています。このように、肺の余剰水分を除去して吸気が楽になる効果を「降気」というらしい。半夏は痰の分泌を抑制しかつ去痰に働き、強い鎮咳作用を生じる。生姜、陳皮は去痰作用と共に消化管の分泌と蠕動を促進して消化吸収をつよめ、生姜は半夏の毒性を緩和する。厚朴は、鎮静、止喘の効能をもつとされており、気管支平滑筋のけいれんを抑制することにより呼吸困難をしずめるらしい。前胡は、去痰作用と軽度の鎮咳作用をもつ。当帰は、元来は咳嗽に有効であるとされており(《本草経》)、これを目的に配合されたと考えられるが、現代医学的な検証はまだない。滋養強壮作用と血行促進の効果によって、慢性に経過する病態に適応させていると考えるとよい。肉桂は、内蔵血管を拡張させて、諸薬が全身に行き渡るように補助し、また冷えや寒気を緩解し、消化吸収を促進する。炙甘草は軽度の去痰作用をもち、気管支平滑筋のけいれんを緩解しまた、諸役を調和させる。”(神戸中医学研究会訳・編「中医処方解説」より)

よって、蘇子降気湯は、痰をとって呼吸を改善し、咳を抑えてくれる漢方という事になります。

イスクラの平喘顆粒は、

蘇子降気湯をベースに、生薬のバランスと量を調節し、飲みやすく小さなお子様でも安心して飲めるように改良したものです。使われている生薬も紫蘇の種やシナモン、生姜、みかんの皮などが使われており、2歳未満のお子様も量を調節すればご服用頂けます。冷えがあり、体力が消耗していて、痰が多い慢性気管支炎や息苦しさがある気管支喘息などは一度ご検討頂きたい漢方です。

平喘顆粒

効能効果 体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の症候:慢性気管支炎、気管支喘息

平喘顆粒が合わないのは・・・

乾燥した咳、喉の痛みやイガイガを伴うような場合は避けるようにしてください。この薬はあくまでも痰が出て、それによって咳が続いている場合が対象ですので、その点はしっかり相談してからご服用頂くようお願い致します。また、気を降ろす力が有るため、妊娠中の方は専門家にご相談ください。

またこういった咳や喘息が出ている場合は、味の濃いもの、脂っこいもの、辛いものなどは避けるようにしてください。

平喘顆粒を試すならお近くの専門店でご相談を。こちらをクリック>>お近くの漢方相談薬局・薬店検索