こんにちは、柳沢です。

今日は、“血の巡り”のお話です。

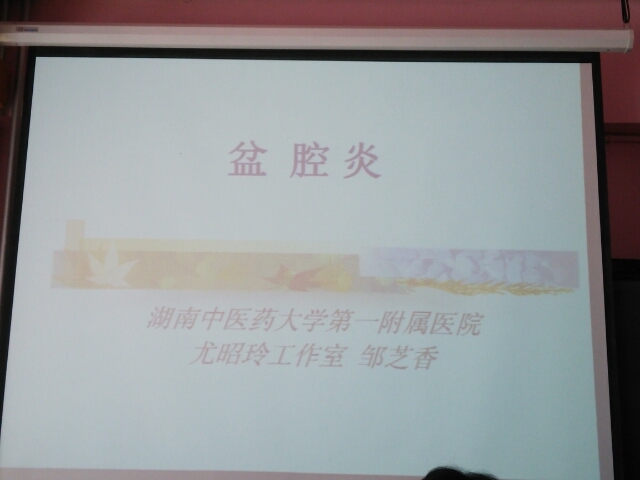

よく、「血行が悪いのを自覚しているので、血行をよくする漢方が欲しい」というお客様がいらっしゃいます。実際にカウンセリングをしていても、“血の巡り”が悪い方は多いです。血の巡りが悪いと、肩コリ、腰痛、女性ですと生理痛、子宮筋腫、子宮内膜症、妊娠しにくい、などを引き起こす要因となります。

その他、

・末端が冷える

・肩コリがある

・腰痛がある

・生理痛がある

など様々な症状があったり、整体の先生に言われたりなど、“血の巡り”が悪いと感じられた理由はお客様によって様々です。

中医学から考えると、“血の巡り”が悪い“瘀血(おけつ)”は、何らかの原因があり、巡りが悪くなった状態と考えます。“血の巡り”が悪くなる原因は様々ですので、原因により漢方も使い分けます。

Who are at Risk? / jpalinsad360

血の流れは、よく川の流れに例えられます。川もその状態により、流れ方って違いますよね。体にも、川と同じで血の流れが悪くなる原因があります。

・勢いが足りなくて流れが悪くなる。(気虚瘀血タイプ)

・量が足りなくて流れが悪くなる(血虚瘀血タイプ)

・途中で川の流れが滞ってしまうタイプ(気滞瘀血タイプ)

・カラカラになり干上がった状態で流れが悪くなる(血熱瘀血タイプ)

Beginning of authumn in Yukawa river / Takashi(aes256)

タイプが違えば、使う漢方も違い、養生法も違います。例えば、

気虚瘀血タイプ、つまりエネルギー不足で流れが悪い方は、運動も激しい運動では消耗してしまい、余計にエネルギー不足になってしまいます。運動も、まずは無理なく行えるものが理想です。

血熱瘀血タイプは、発散して汗をかきすぎることは、うるおい不足が加速してしまうので、注意しないといけません。このタイプは、辛いもの、ショウガなど、中医学的にいうと“発散”する食べものは控えていただきたいです。

ひとくちに、“血の巡りをよくする”といっても、合う漢方や養生法は全く違いますので、薬局では、いろいろとカウンセリングしてお薬をオススメしたり、アドバイスをしています(*^^*)

ただ、いろいろお話を伺うので多少、お時間がかかってしまいます。『血の巡りを良くする漢方が欲しいけど、時間ないからさくっとお薬がほしい!』という方は、事前に2分でわかる漢方相談(二分でできる漢方相談はこちらから)をしていだだくのがオススメです。この漢方相談だけでは、わからないこともあるのですが、カウンセリング時間が省略できますので、よろしければご利用くださいませ♪♪