(この記事は2013年7月19日に書かれました)

なんとも日本人が愛してやまない鰻が絶滅危惧種に指定されるかもしれない。

先日そんなニュース(ニホンウナギは絶滅危惧種? 規制ならさらに品薄・高騰/朝日新聞)を聞いていてもたってもいられない櫻井です。こんにちは。

そうなるともはや簡単に食べられなくなりそうですね。そうなる前に、、、と思ってしまうのは人情でしょうか。

夏場、しかも土用の丑の日に鰻を食べると夏バテしないとか、元気になるという習慣はもちろん日本だけの習慣なようで、

元々は、鰻を売り出すためのキャッチコピーだとかなんだとか。

「う」がつくものならなんでもよいという話もききますが、やっぱり鰻が食べたいです。

鰻重(上)なう!#unagi 美味すぎる… / is_kyoto_jp

土用の丑の日

ところで、この当たり前に使っていますが、何とも得体の知れない「土用の丑の日」とは一体なんぞやと思い調べてみたところ、これがなんと五行説に由来しているではありませんか。

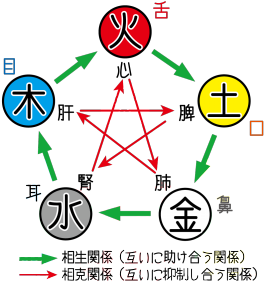

五行説とは、中医学の根幹となる自然思想で、万物は木、火、土、金、水という五つの元素からなっているというあの五行説です。

「土用」とは

この木、火、土、金、水の土から来ており、五行説では、春には木気、夏に火気、秋に金気、冬に水気を当てはめていて、その間の季節の変わり目には土気が当てはめられています。「土の気が旺(さかん)になるあいだ」という意味で「土旺用事」と言われ、それが「土用」という言葉になり、定着したようです。なので、土用は季節の変わり目、年4回あります。

「土用」とは一定の期間を表していて、立夏、立春、立秋、立冬の直前、約18日間を(今年の立秋は8/7)指しています。2013年は土用の入りが本日、7/19で、土用の明けが8/6です。「丑の日」は、十二支の「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」の丑のことで、土用の期間のうちで丑の日にあたる日が「土用の丑の日」で、今年は7/22と8/3にあります。一つ目の丑の日とが一の丑、二つ目が二の丑というようですが、二つ目はあまり盛り上がらないですね。

まとめるにも一言ではまとめられない「土用の丑の日」ですが、何気なく使っていましたけど、予想以上に深い意味がありびっくりです。

中医学では

土は胃腸と関係が深いです。脾胃(胃腸)は土用によく働くとされています。この時期に胃腸が働いて、全身に栄養を送ります。脾は湿を嫌うので、湿を貯める原因となる冷たいもの、甘いもの、脂っこいものは避けるほうが良いでしょう。自然の甘味、お芋、米、人参などは脾胃(胃腸)を養うとされていますので、積極的にとりましょう。(でも食べ過ぎは禁物です)

『鰻』食文化

「鰻」は平安時代から滋養強壮食品として食べられてきた栄養食品で、江戸時代、徳川家康の干拓事業により鰻が住みやすい泥炭湿地がたくさんできたことで、庶民の食べ物となったようです。鰻は蒲焼として食べられていますが、そもそも「蒲」焼の蒲とは、蒲の補のように串刺しにして焼いたことが由来だそうで、当時はただの串焼き。値段もそばとかわらなかったとか。その後、享保の頃(1716~1736)濃口醤油が発明されてから、タレをつけて焼くようになったようです。重箱に入るようになったのは、出前の時に冷めないようにということからのようですね。

中医学でみる鰻

中医学的にみると、鰻は、肝、脾、腎に入り、五性は平で寒熱の偏りがなく、冷やしも熱しもしません。味は甘です。気と血を補い、精をつけ、風湿を除き、筋骨を強くするので、むくみやめまい、しびれ、関節痛などにもおすすめです。

いつまでも夏の風物詩であってほしい鰻ですが、はたしてどうなっていくことやら。