食べ物の卵のことを書く場合は「玉子」と表記するのが一般的ですが、これは「卵」と書くとどうも動物っぽい感じがするからだったようです。卵が食べられるようになったのは江戸時代ごろ。当時は仏教の影響からか、肉を食べるのはとても稀でしたが、いつまでたっても孵化しない卵は、どうも「生き物じゃない」と考えられていたふしがあり、鶏肉よりも玉子の方が抵抗なく食べられ始めます。そうして採卵用にニワトリを飼うようになっていったそうです。しかし玉子はと当時はまだまだ高価なもの。卵かけご飯を庶民が口にすることはなかったようです。玉子を生で食べるようになったのは、近代に入ってから、1877年頃、従軍記者として活躍していた岸田吟香が初めてだったそうです。

卵は一つで一つの細胞です。卵は卵白と卵黄からなっていて、栄養価が高いのは卵黄の部分です。卵は生で食べるより、火を通して食べたほうがタンパク質が吸収されやすく、火を通したものは生で食べるのに比べて倍ほどタンパク質の吸収率が高まります。テレビなどでボディービルダーが生で卵の白身だけを大量に飲んでいるのは、消化にも悪く、さらに白身にはタンパク質も少ないので、良質なたんぱく質の摂取法としてあまり効果的とは言えません。卵を割ると白いひものような部分があり、あれを嫌って取り除く方もいらっしゃいますが、あの部分が特に消化に悪いとか、人体に悪い影響があるということはありませんし、あの部分だけ栄養価が高いわけでもありません。あれは、黄身を白身の真ん中に固定する部分で、あれが無いと黄身はすぐにいたんでしまいます。卵白はほとんどが水分で、弱い抗菌性があり、卵黄を守っています。卵黄は、50%の水分と30%の脂質、そして17%のタンパク質からなっています。必須アミノ酸も豊富なので、是非黄身を食べましょう。

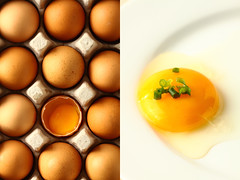

市販されている卵には殻が白いものと、赤いものがありますが、栄養価的に違いはありません。白玉が無精卵、赤玉が有精卵という俗説も本当ではありません。卵の鮮度は割ってみるとすぐにわかります。新鮮なものは、白身も黄身もハリとふくらみがあります。古くなったものは、白身が水溶化してしまって盛り上がりが無くなってしまいます。卵黄も同じく平たくなります。卵の色は、ニワトリのエサを調節することでいろんな色が付けられるそうなので、割った時の見かけだけでは栄養価を図ることはできません。

卵を中医学的に考えてみます

卵黄は寒熱の偏りのない平性で、卵白は涼性で、余分な熱をとってくれます。味は甘で、卵白は清肺利咽、清熱解毒の力があり、卵黄には滋陰養血、潤燥熄風、健脾和胃の力があります。身体を潤し、空咳や喉の乾きを癒してくれます。豊富な栄養バランスで、「血」を養い、不眠やめまい、こころの不安定なども良くしてくれます。黄身はコレステロールを気にして避けていらっしゃる方もいますが、黄身の中にはレシチンとよばれれうコレステロールを分解する酵素も含まれ、動脈硬化を予防するといわれています。1日3個を12週間続けて食べると、コレステロール値が低下したという実験結果もあるぐらいです。1日1~2個ならまったく問題ないどころか、必須アミノ酸も取れ、少し健康になると考えられます。卵はほぼほとんどの栄養素を含む「ほぼ完全食品」ですが、ビタミンCと食物繊維は含まれていませんので、これを補う食品を一緒に食べると良いですね。吸収率を考えるなら、黄身は半熟で、白身は完全に固まった状態がベストです。生や温泉卵は胃腸の弱い人、吸収率を気にする場合には不適当です。調理して食べてください。