室町~安土桃山時代は中国明との交易はさかんに行われ、明に留学した日本の医師らは中国最先端の金元医学(※)を持ち帰り、当時の日本医学界をリードしました。

(※金元医学とは三大古典をもとに新たに提唱した学説)

ところが江戸時代中期になると、古典である『傷寒論』への回帰を唱える日本独自の考えが興ります。これは急速に浸透していき多くの漢方医が誕生しました。これが今の日本漢方の主流になっています。

江戸東京博物館 / Dai44

江戸時代は終わり開国後近代化・西洋化の波が押し寄せ、明治政府が漢方を医学教育からはずしたことで漢方は一気に衰退します。同じく中国でも西洋医学の導入がさかんになりますが、中国は国家を挙げて伝統医学を守り「中医学」として西洋医学と共存する道を選んだのです。

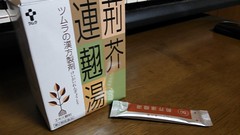

明治以後、衰退したとはいえやはり漢方への根強い支持のもと復興へ動きが本格化。その後完全復権を果たし今や漢方は多くの医療現場で用いられるようになりました。一番身近なものは病院で処方されるエキス顆粒ですね。

ツムラ 荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう) / muo1417

2千年以上脈々とつながる日中医学を駆け足でみてきましたがこれを通して漢方にまた新たな興味を持って頂けたなら幸甚でございます。