年の最終月ですが、振り返る間もなく来年を迎えてしまうと毎年思います。

今年は、全国でいろいろな年中行事が催され、皆様のお顔に少し微笑みがでたのではないでしょうか。

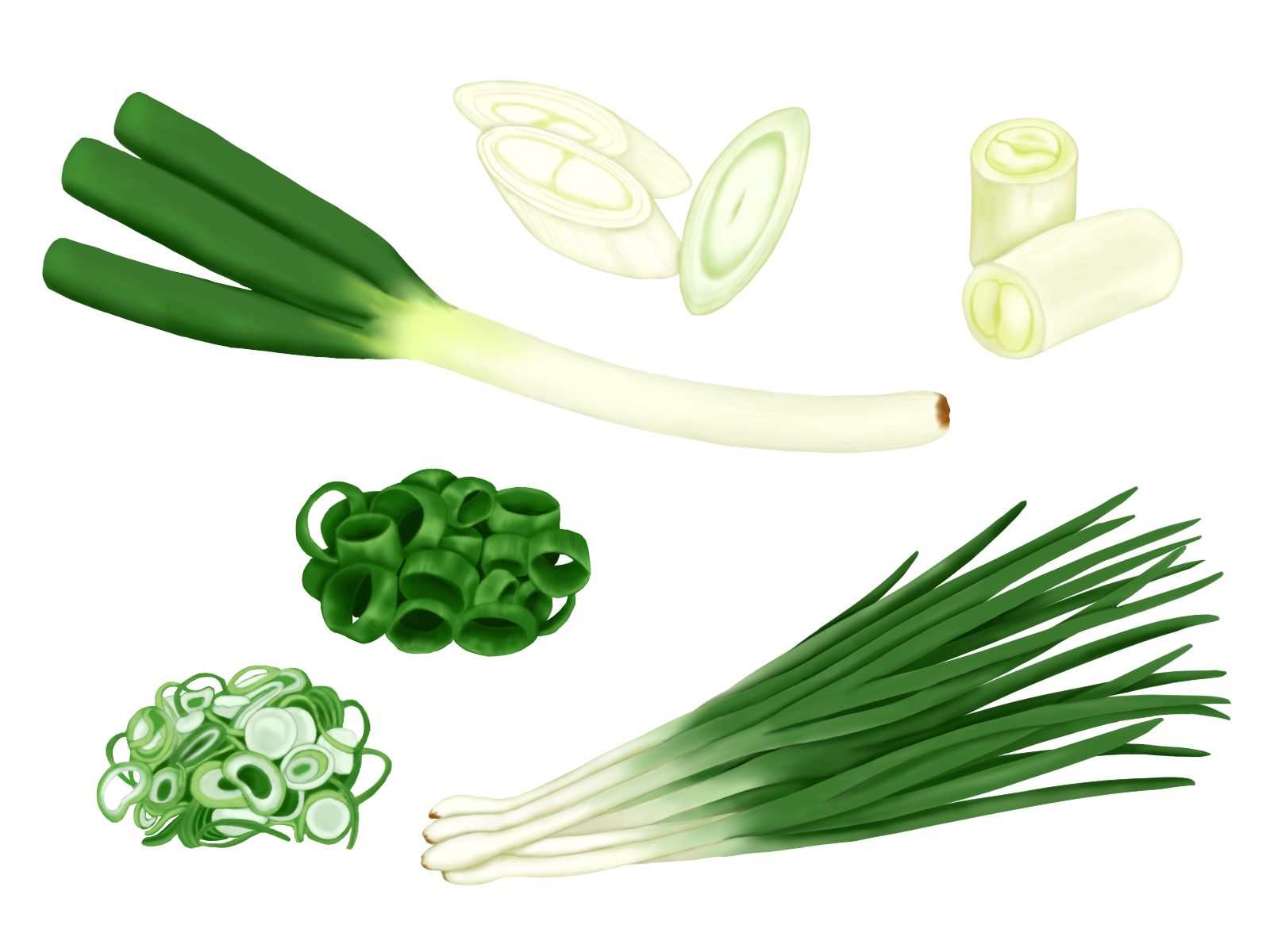

今回は、冬の代表的な野菜についてお話しします。

“き”という植物があるとしたら何を想像されますか?

東洋医学だから“気”だなんて思わないでくださいね。実は、ネギの古い名前だそうです。

弥生時代に中国から伝来し、根のついた植物から、その後にネギと言われるようになります。さらに、江戸時代では、関西では“青ネギ”、関東では“長ネギ”と、呼ばれ方が異なってきます。

関西では、葉の長い葉ネギが栽培され、ネギは青いと庶民に思われるようになりました。

関東では、関西の青ネギを栽培しはじめるのですが、葉が寒さで枯れてしまうので、結局、地中の白い根の部分を野菜として用い、その後、白い部分を長くする改良がされて地深ネギ、長ネギと言われるようになりした。

今は、日本全国で両方のネギを食べることができます。スーパーに陳列されている有名な九条ネギは青ネギの、焼くと甘くてやわらかい深谷ネギは長ネギの代表的なものと言えるでしょう。同じネギという名前でも、主に食べている部分が違うことに気づかないものです。

ネギの白い部分は葱白という生薬になり、体を温めて、風邪を体の外に追い出したり、冷えて重くなった体の重みを流し去ってくれます。

コロナやインフルエンザに負けず、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。