整体観念とは、人体の臓腑・組織・器官は互いに有機的に連絡していて、また自然界とも密接な関係があるという考え方です。お悩みの症状や病気の治療を検討する際に、さまざまな現象(症状)を関連づけて分析し証を導き出し、その証にしたがって治療することを弁証論治といいます。

今回と次回では、中医学の理論においてもっとも基礎となる、“陰陽論” と“五行論”についてお話します。

中医学の基礎理論の根底には、中国古代の自然哲学思想があります。ひとつめは陰陽論です。昔の人は、一日のなかで昼と夜の変化や、季節の移り変わりのなかで、さまざまな自然現象や人体に起こることを、陰と陽のバランスとして考えていました。

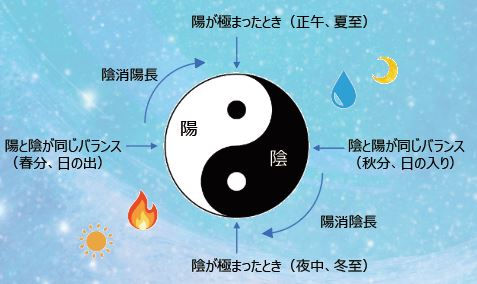

どこかで見たことがある下の絵は、陰陽の関係性を表現しています。

人と自然界との統一体の中には、陰と陽というふたつの概念があり、互いに対立したり制約したり依存したりしながら存在しています。下と上、裏と表、暗と明、夜と昼、冬と夏、寒と熱、静と動など、あらゆるものを陰と陽に分けて捉えています。

少し分かりづらいかもしれませんが、端的に言えば、陰は水のイメージで、陽は火のイメージです。あるいは、陰は物質的なイメージで、陽は機能的なイメージです。

人が健康なときは、陰と陽のバランスがうまく保たれています。しかし、どちらかが強すぎたり弱すぎたりするとバランスが悪くなり、体調を崩します。例えば、陽が強すぎたり陰が弱すぎると熱っぽくほてりが出て、逆に陰が強すぎたり陽が弱すぎると冷えの症状が出ます。

もう少し突っ込んだ話をすると、陰が弱くなる・不足している状態を陰虚といい、代表的な臨床所見として、ほてり・口渇・寝汗・舌が赤くて表面にひび割れのような溝がある、などがあります。体の潤いである陰が不足すると相対的に陽が優勢になるため、前述のほてりなどが出るのです。そして、陰の時間帯となる夕方以降に症状が強く出るケースが多いです。

このように私たちの漢方相談では、人体だけでなく季節や時間など全て含めて、基本となる陰陽の観点から考えて分析しています。世の中のすべてのものを、水や物質的なイメージである陰と、火や機能的なイメージである陽に分けて、人体の仕組みや病気のメカニズムを説明したり、治療方法を導き出したりするうえで基本的な理論根拠となっているのです。