これまでのまとめ

整体観念

あらゆるものはひとつに統一され、互いに関連しているという考え方で、人体内部の統一性と、人体と自然界の相互関係のふたつがあります。

弁証論治

お悩みの症状や病気の治療を検討する際に、さまざまな現象(症状)を関連づけて分析し証を導き出し、その証にしたがって治療します。

陰陽論

世の中のすべてのものを、水や物質的なイメージである陰と、火や機能的なイメージである陽に分けて、人体の仕組みや病気のメカニズムを説明したり、治療方法を導き出したりします。

五行論

人体の五臓や関連する器官、物質などの大きなまとまり・システムを「木・火・土・金・水(もく・か・ど・こん・すい)」の5つの要素に分類しています。

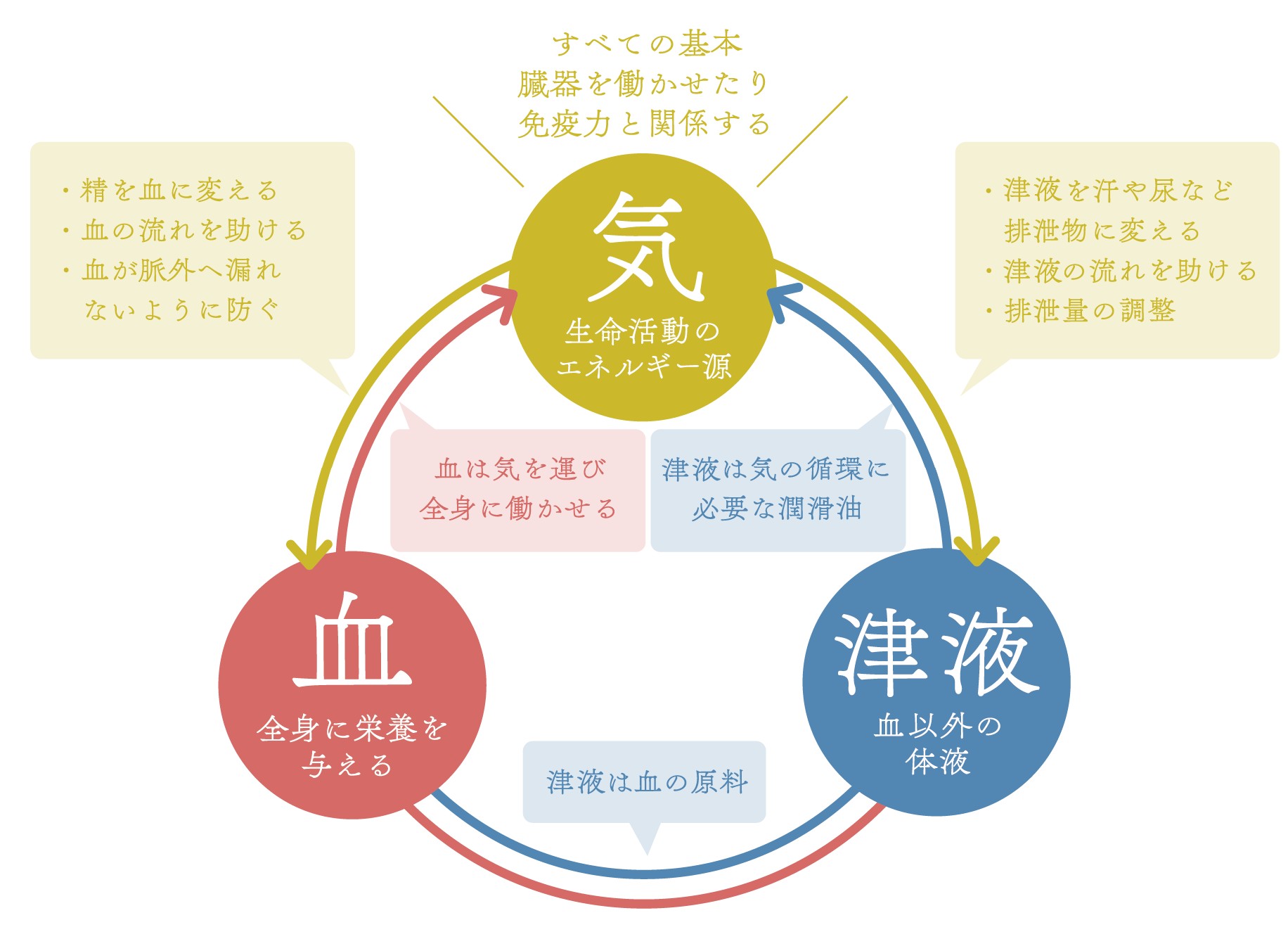

気・血・津液

人体を構成し、生命活動を維持する基本要素を気・血・津液といいます。

気は原気(げんき)・宗気(そうき)・営気(えいき)・衛気(えき)の4種類があり、それぞれ異なる役割を持って全身に分布しています。たとえば衛気は比較的体表に存在し、外部(の邪気)から体を守ったり、温めたりする役割を担っています。防衛の“衛”の文字からイメージしやすいでしょうか。

血は“脈管内を正常に流れる鉄サビ臭のする赤い液体” とされており、現代でいう血液に近いものです。赤血球とか血小板といった個別の概念は無く、それらの働きを含めて血といいます。このように、中医学と現代医学で似たような言葉でも、完全にイコールではないことが多々あります。中医学において血は、全身を栄養するとともに、精神活動を安定させるはたらきがあるとされています。

津液は、滋潤作用のある正常な体液のうち、血以外のすべての水分を指します。涙、唾液、リンパ液などはすべて津液です。体内に停滞している余分な水分は、痰(たん)、飲(いん)、水(すい)、湿(しつ)と呼び、病理産物として区別しています。ちなみに日本漢方では気血水といって、津液のことを水(すい)と表現しています。

気・血・津液のほかに、精(腎精)という生命活動におけるもっとも根本的な物質があります。成長、発育、生殖などを担っている物質で、老化とともに減少していきます。腎精を補うために、補腎薬と呼ばれる漢方薬を使います。

気・血・津液は相互扶助するとともに、病理的にも影響しやすい関係を持っています。たとえば気の流れと血の流れは同調するため、血流を改善するために気の流れも整える漢方を併用することがあります。

次回は気についてもう少しくわしくみていきましょう。