最近、マンションのベランダに出てみると、下の階や横の部屋から咳をする音が聞こえてきます。

そういえば電車内でも咳をしている方を良く見かけます。そしてそのどれもが乾燥した咳です。

先日いらっしゃったお客様も、ご家族が肺炎で入院したとのことでした。

この時期のカゼは乾燥が原因でウィルスにやられる秋・冬のカゼとは違うような気がします。

肺は乾燥を嫌う臓器なので、秋・冬のように乾燥していると機能低下を起こし、

呼吸器系がやられることで風邪にかかるケースはよく見られます。

さらにウィルスは乾燥を好み、乾燥していると増殖します。

しかし今時期は、いくら空梅雨とはいえ、空気が乾燥しているとは言い難い季節。

それではウィルスの繁殖も抑えられ、肺も潤い風邪にかかりにくいのではないか?

ましてや乾燥性の咳は起こりにくいのではないか?と思っていました。

しかし、状況はちょっと違うようです。

「肺は宣発・粛降を主る」

肺には、宣発(せんぱつ)と粛降(しゅくこう)という機能があります。

宣発には、「広くまき散らす・散布する」という意味があり、粛降には「清粛・清潔・下降」という意味があります。

宣発は外側に広くという方向性に対して、粛降は下側にという違いがあります。

この機能の組み合わせにより、肺は呼吸をはじめ、様々な仕事をしています。

そして、今回の「カゼ・咳」で大切なのは、宣発の機能です。

宣発には、3つの働きがあるとされています。

その1:濁気の排泄

体内で不要になった濁った気を体外に排泄する働き。

その2:栄養物質の散布

脾で生成された潤いや組織液、そしてエネルギーを全身に散布する働きがあります。

スプリンクラーで頭から潤いとエネルギーのシャワーを浴びるイメージです。

その3:衛益の散布

衛益とは、身体を守る生体バリアのような「気」です。肺は体調に衛益を散布してコントロールする働きがあります。衛益は汗穴を開閉することにより、発汗を調整します。もしも肺の機能が低下して衛益をコントロールすることが出来なくなると、汗を調節できなくなり、汗をかきやすくなるばかりではなく、汗の穴から邪気が入りカゼをひきやすくなります。

肺には、呼吸だけでなく身体のバリアをコントロールする働きがあるとされています。

寒暖の差や冷たいものの摂りすぎなどで、脾の消化機能が低下すると、

脾はエネルギー源を肺に供給できず、

肺はそのエネルギーを原料とした『衛益』を体表に散布できず、

汗穴の調整が出来ず、汗穴が無防備にひらいていしまい、

その隙間から邪気が侵入したと考えられます。

駅に着くまでは暑かったのに、電車の中は極寒ということもありますね。

もしかすると、久しぶりに使用したエアコンのカビなども原因になっているかもしれません。

また、同じ理由から『潤いの低下』も空咳に繋がりますね。

邪気の侵入や胃腸機能が低下したことなどにより、肺の機能が低下し、

組織液・潤い・衛益の散布が低下ししたり、炎症を起こしたりして、

乾燥した咳が出ているということですね。

そんな時は、まずは邪気を追い払い、咳・カゼを治すことが先決。

炎症を抑え、咳や喉の痛みを鎮めるには

潤肺糖漿(じゅんぱいとうしょう)

がおすすめ。

がおすすめ。邪気と戦ってくれる、

板藍茶(ばんらんちゃ)

や

や板藍のど飴

もうまく活用しましょう。

もうまく活用しましょう。喉の痛みが顕著な場合は、

天津感冒片(てんしんかんぼうへん)

や

や涼解楽(りょうかいらく)

がおすすめです。

がおすすめです。潤肺糖漿も併用すると咳と痛みにも対処できるでしょう。

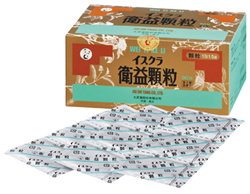

治ったら、体力回復、そして弱った衛益を回復させるのに、

衛益顆粒(えいえきかりゅう)

をお勧めします。

をお勧めします。でもまずは、

冷たいもの控えて、消化に良いものを食べ、しっかり睡眠をとること

が大切です。

そして怪しいな?と感じたら、すぐに板藍茶・板藍のど飴で撃退しておきましょう!