万物は5つの要素から成り立っている

五行論とは、自然界に存在するすべてのものを「木・火・土・金・水(もく・か・ど・こん・すい)」の5つの要素に分類する理論です。中医学においては、人体の五臓や関連する器官、物質などの大きなまとまり・システムを五行に分類し、生理・病理や弁証論治に欠かせない考え方となっています。

5つの特性

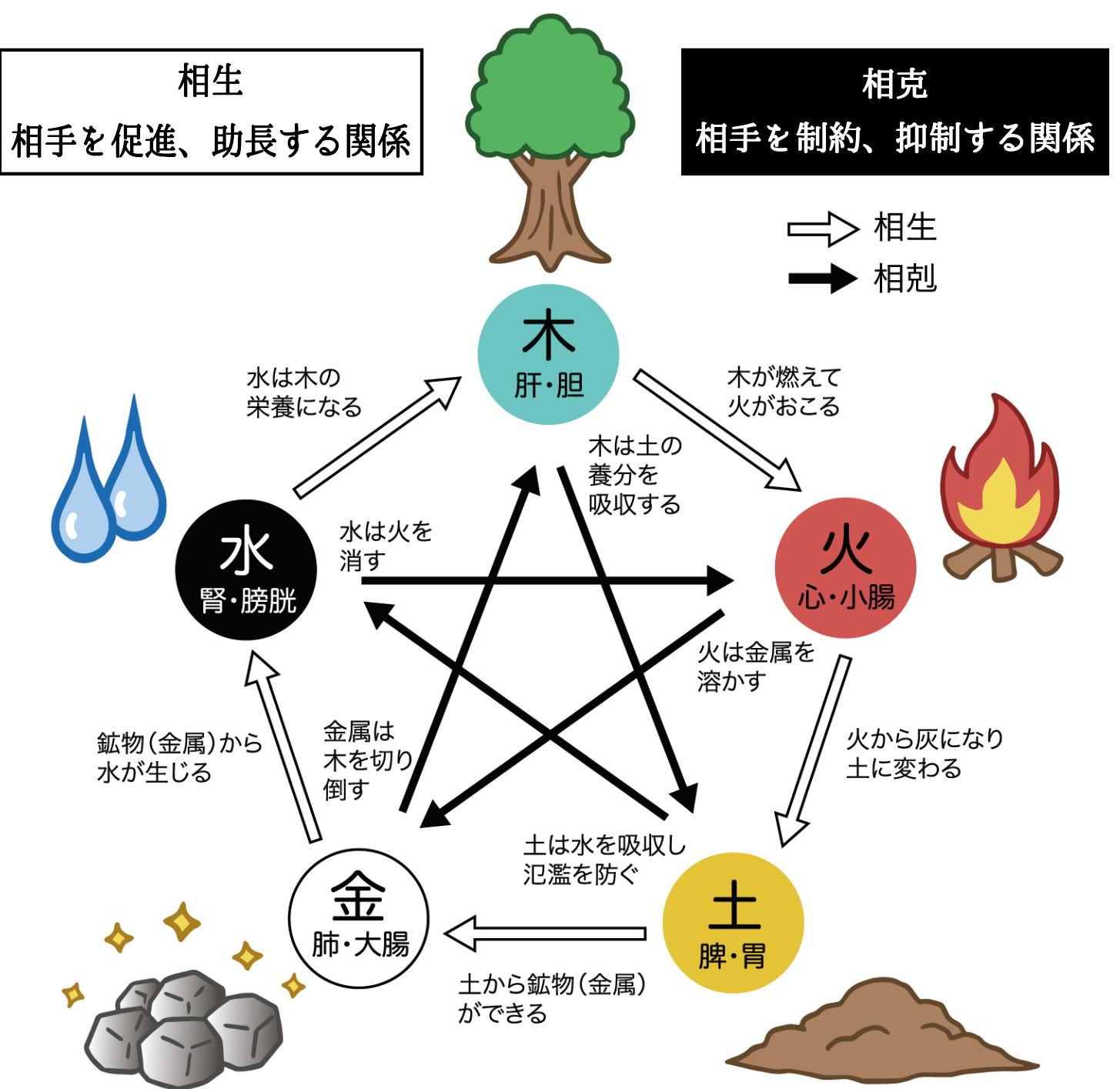

五行それぞれの特性は以下のようなイメージで、お互いに相生・相克の関係を持っています。

木:上へ外へ、樹木が伸びやかにぐんぐん成長するイメージ

火:炎が燃え上がり、温熱や上昇のイメージ

土:万物を受け入れ、成長変化させるイメージ

金:たえず変化し、清潔、粛降(下ろす)、収斂(しゅうれん)のイメージ

水:冷たく、上から下へ流れて潤すイメージ

例えば、肝の不調から不眠になった場合、相生の母子関係により、肝(木)から心(火)に影響が及んだと考えます。この場合、心だけでなく、症状の本である肝も治療します。

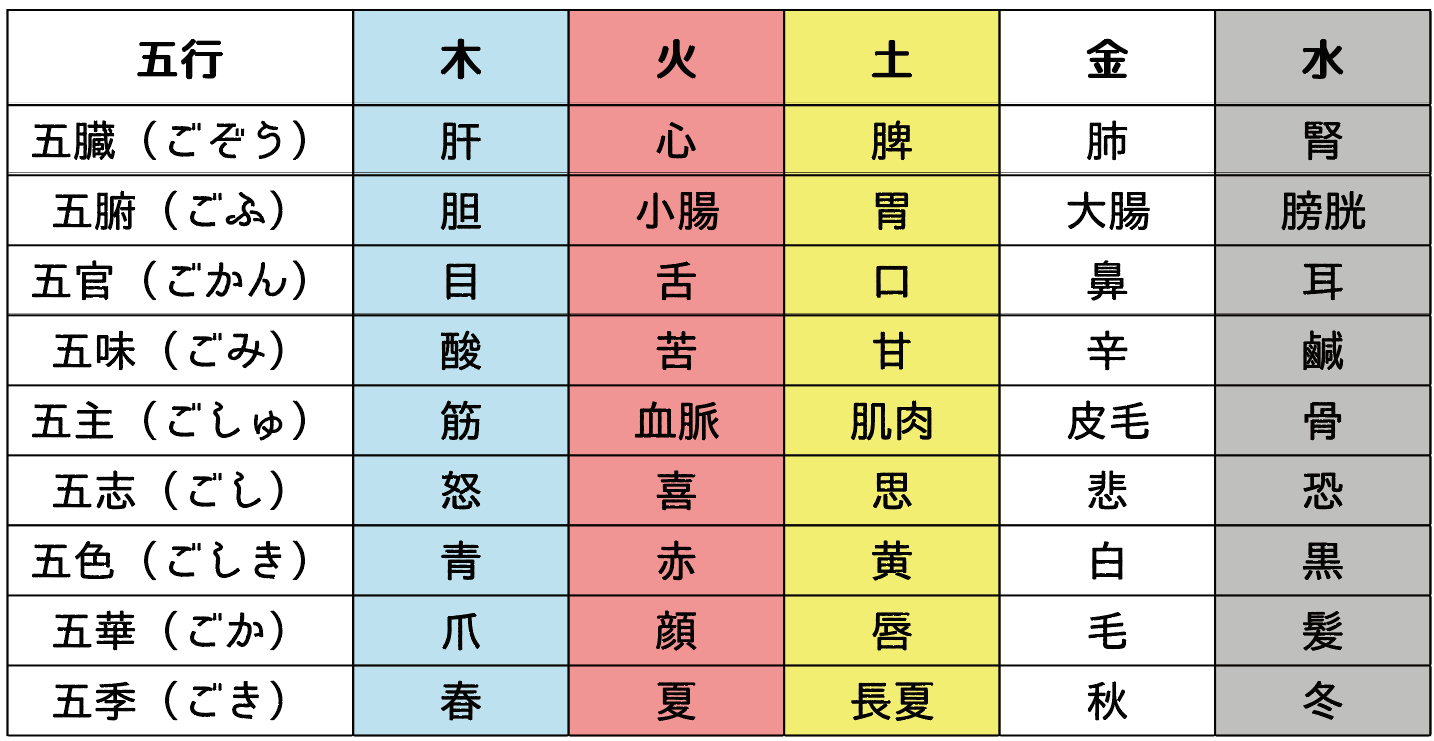

五行色体表

臓腑や器官、食べ物や環境など、人体の生理や病理にかかわる様々なものを五行に分類しています。これを五行色体表といい、中医学における診断や治療の指針としています。例えば、まぶた(目)の筋がピクピクと痙攣したり、爪がもろくなっていたりした場合、肝に問題があると考えます。

このように五行論では、人体の五臓(肝・心・脾・肺・腎)を木・火・土・金・水にあてはめて、さらに六腑や関連する器官や機能もまとめています。そして、これらはお互いに相生・相克の関係を持ち、五行色体表とあわせて、弁証論治の理論的な根拠として用いるなど重要な意味を持っています。

これまで4回にわたり、整体観念、弁証論治、陰陽論、五行論といった中医学の導入部分をお話してきました。このあとはいよいよ、肝・心・脾・肺・腎それぞれの五臓について生理と病理に入っていきますが、その前に、次回から3回くらいは気血津液についてお話する予定です。