こんにちは!!タミーこと田宮です(・∀・)

月経周期って人と比べても、色々ですよね。早かったり…遅かったり…

気になりませんか?

今回は月経がくるのが早い=月経先期(けっけいせんき)についてお話をします!

【月経先期とは】

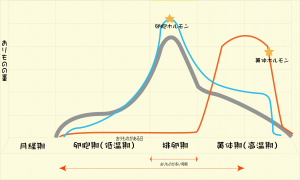

正常な月経は25日~35日周期といわれています。

いつもの生理周期より7日以上早くなることが連続2回以上続く場合、

月経先期(げっけいせんき)といいます。

たまに早くなる場合や3.4日早くなってもこれといった症状を伴わない場合は月経先期ではないです。

原因は様々あるのですが、今回は割愛させていただきます。

【中医学的には月経先期とは?】

では中医学的に「月経先期」の原因を解説しますね!

〇脾気虚(ひききょ)タイプ

脾気虚とは食事の不摂生やストレス、不規則な生活など何らかの原因によって気の源を作る脾(胃腸)が傷つき、脾の活動が弱まった状態です。

「脾」の働きのひとつに血を運行させ、外に溢れさせないようにコントロールする働きがあります。

その働きを専門用語では統血(とうけつ)といいます。

脾が弱ると血をコントロールする力が弱り、統血ができなくなるため月経が早くきてしまいます。

ストレスが多いと自律神経が乱れるので、脾の活動が弱まることもあります。

【症状】

下記の症状があれば脾気虚タイプと考えられます。

・月経血の色は淡く薄い

・疲れやすい

・倦怠感がある

・食が細い

・軟便 など

【対策】

漢方では脾気を補うことを考えます。

そして養生は胃腸にダメージをあたえる ・冷たい飲み物 ・脂っこいたべもの ・味の濃いもの は極力さけ、早食いも止めて食べ物をよく噛んで生活しましょう。

〇血熱(けつねつ)タイプ

血熱は食生活やストレスが原因の一つとされています 。

辛い物の食べ過ぎ、元々熱が旺盛な体質、身体の潤いが低下し熱が相対的に強くなる、怒りすぎて熱が強くなる等により、慢性的に体の中に熱がこもり、血(けつ)が熱を持った状態のことを言います。

血熱の状態も出血はしやすくなるため、生理周期が早まることがあります。

【症状】

下記の症状があれば血熱タイプと考えられます。

月経血の出血量が多い

色は濃い

腹や乳房が張る

ほてり

喉が渇くなど

【対策】

実際に血熱はさらにいくつかに分けられますが、まずは血熱を取り根本にある弱い部分のケアをしていきます。

養生は辛いもの食べすぎない、ストレスを溜めないことが大事です。

など、大まかには上記の2つに分けられます。

以上です。

同じ月経先期でもタイプが異なると飲む漢方薬の種類が大分変わりますので、しっかりと見極める必要がありますので、自己判断ではなくしっかりと漢方薬局で相談しましょう。

続編はこちら↓

月経周期が遅い!! ~タミーの月経講座~