こんにちは、柳沢です。

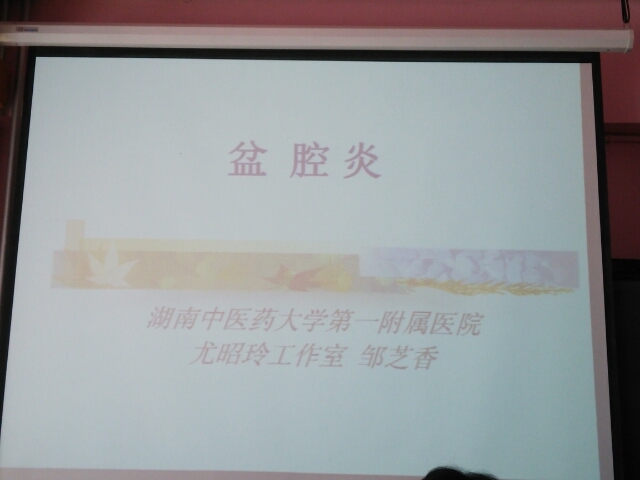

2014年10月に湖南省長沙の湖南省中医薬大学の婦人科に研修に行ってきました。ここにいらっしゃる尤教授という方が、卵胞発育について独自に研究をされており、中国国内では大変著名な方だということで学びに行くことが目的でした。少し時間があいてしまいましたが、この研修のまとめの会を4月に箱根で行われました。何回か研修報告を書きましたが、まとめの会が終わったところで、加筆して再び書きたいと思います。

【中国の生殖医療の現状】

中国では第2子の制限が解禁されたため、高齢の方の子宝相談がここ数年多いそうです。実際にカルテの中で避妊に関しての項目が、卵管結索をしている・避妊リングを使用していた、など他にも今までの避妊方法に関して細かく聞かれていました。近年38歳~40歳代の方が増えている、とのことでした。外来では、タイミング法、人工授精、体外受精を行っています。実際の外来でカウンセリングのポイント等も勉強させていただきました。『眼の状態で卵巣をみる』『手のひらで子宮の冷えをみる』など、大変興味深かったのですが、こちらでは尤教授独自の“卵胞の育て方”について、簡単にご紹介致します。

【尤教授に関して/基本的な治療のすすめかた】

中国では、漢方医、西洋医と医師免許がわかれていますが、尤教授は西洋医です。生殖医療では中国でトップの先生で、世界中で卵の発育に関しての講演をされております。先生は、西洋薬で治療中の方に対しては、クロミット程度なら漢方と併用で治療するそうですが、高刺激の方には「私のところで治療するなら、ホルモン剤はやめてきて」と伝えるそうです。経膣超音波と基礎体温、ホルモン数値を見て、卵の発育状況を見ます。その後、その方に適した薬を選び、卵胞の形・大きさを調節していきます。

尤教授は、卵胞発育に関して、臨床体験と治療経験から発育状況を6種類にわけて、適した卵胞の形・大きさにする、という方法を実践されています。

今まで、『卵胞発育異常』という病名の確率と診断はありませんでしたが、卵胞発育の各段階に対する理解、認識、臨床実践を通じて、卵胞発育のとても複雑で多様性、そしていろいろな事と絡んでいることがわかってきたと仰っていました。医師のご友人からは、そろそろ『卵胞発育異常』という疾患名を提唱する時だ!と言われるそうです。

【卵胞の状況を6種類に分けて調整】

尤教授は、独自にこれら6種類に卵胞の状態を分類されています。

1、増泡…卵胞の数が少ない場合は増やす

2、減泡…PCOSのようにたくさん卵胞が発育する場合はいらないものを減らしていく

3、加速…卵胞の発育が遅い場合は減速する

4、減速…早く排卵する場合は減速する

5、調泡…卵泡液が充満すると卵胞は丸く楕円になる。円形でないときに楕円形や扁平は丸く調整する

6、促泡…卵胞が中心位置でない場合、もとの位置に戻すように排卵を促す

それぞれのタイプ別に漢方薬を使い分けています。

年齢が高くなってきますと、4の排卵が早くなる場合が多いと私自身も日々感じているのですが、尤教授の経験からも排卵が早くなる現象は、高齢の方が多いと教えていただきました。

(排卵が早いと尤教授が捉える目安は、D9(生理から9日目)までに経膣超音波で15ミリ以上の場合です。この場合に卵胞の成長が早いと捉えて、減速の漢方を使っていくようです。)

【漢方薬以外でも、薬膳でサポート】

漢方薬でだせないものは、スープや、おかゆという薬膳の形で患者さんにおすすめしていました。黄耆や黄精、三七花の入ったスープや山薬(ヤマイモ)や亀板、カエルの卵管が入ったおかゆをタイプ別に使い分けていました。

【講義を受けて】

尤教授の考えは、子宝相談でよく知られている南京中医薬大学の夏先生の『周期調節法』とはまた少し違う視点です。卵胞が育たず採卵までいかない、早く排卵してしまう、PCOSの為に未熟卵で排卵してしまう、という方が多いので、『とにかく質のいい・形のいい卵胞をつくる』という尤教授のアプローチは大変勉強になりました。