こんにちは 木梨です。

先日年一回行われる日本中医薬研究会の不妊症スクーリングで学んでまいりました。

全国から200名ほど集まる中イスクラ薬局のスタッフもほぼ全員参加で熱心に一日お勉強でした。

午前中は不妊症専門で現在日本橋店、新宿店でカウンセリングをしている中医学講師3名から

体外受精の効率をあげる中医学的方法、卵巣刺激周期に合わせた漢方薬の使い方、そして体外受精がうまくいかないときの原因とその対策などみっちり3時間半の講義を受けました。

その資料の中に正常な子宮内膜と過排卵刺激を受け異常をきたした内膜の画像がありその様子の違いには驚きました。

正常なものはよくフワフワベットに喩えられますがひとつひとつの細胞がきれいに並びつるんぷるんとしてますが

過排卵刺激を受けたものは棘や岩が隆起したようにゴツゴツして血色悪く、さすがにこんなところには着地できないと思いました。

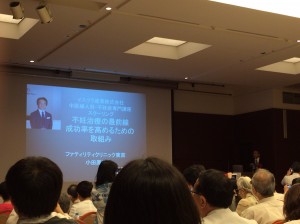

さて昼食で満腹になった午後は、「不妊治療の最前線 成功率を高めるための取組み」と題して

不妊治療で有名な恵比寿のファティリティクリニック東京院長小田原靖先生のご講演でした。

現場の実状と治療成績を上げるための取り組みをお話し頂き、また鍼灸、漢方、サプリメントなどの併用を推奨しておられることは私たちにとっても有り難いことと感じました。

さらに今回初めて知ったことですが、JISARTといって不妊治療を専門とするクリニックによって結成された団体があり診療の連携を持っているそうです。

全国27施設が加盟しそのうち東京のファティリティクリニック東京(渋谷区)、梅ヶ丘産婦人科(世田谷区)、東京HARTクリニック(港区)ではたとえば地震、停電等の影響で採卵できない場合他施設で採卵を行うことができる(全胚凍結となり、凍結胚を移送しかかりつけクリニックにて移植)とのことです。

クリニック同士で診療連携があるのは心強いですね。

貴重なご講演を聞き漏らさないよう集中と気合十分だったのですが優しい語り口と難しい内容でsuimaの波が襲ってくる・・

それを先生もご承知か、スライドの合間に先生ご自身のサーフィン姿や若者しり目に大会で優勝した誇らしげな雄姿の写真がちょこちょこ入り、そのおかげで気分もほぐれsuimaに打ち勝てました。

教えて頂いたことを正確にかつ丁寧にお客様にお伝えできるよう私たちも頑張ります!

ブログ日記BLOG

セミナー・勉強会 報告 の記事一覧

不妊症スクーリング(ファティリティクリニック小田原先生ご講演)

2015/09/01

薬学講座で学びました。

こんにちは 木梨です。

「勉学の秋」。快晴で行楽日和の日でしたが、先日我が母校の薬学講座に参加し、講義を受けてまいりました。

10時から17時までみっちりのカリキュラムで、その中で私たちに一番関係のある内容を簡単にご紹介します。

筑波大学臨床薬剤学教授 本間真人先生による

「漢方エキス製剤の副作用解析」

本間先生が所属されている大学病院でとった統計をもとに、漢方エキス製剤で起こる副作用について近年の動向など興味深いお話でした。

ここで言う漢方エキス製剤とは、病院やクリニックでドクターが処方する顆粒剤の漢方薬のことですが、いまや8割以上のドクターに処方経験あり、漢方製剤の単独使用はわずか1~6%、ほとんどは何らかの薬剤と併用されています。これだけ現代医療に普及してきた理由として、強力な新薬の副作用軽減や効果の増強、製剤技術の発達で取り扱いが簡便になったこと、作用が穏やかなことなどが考えられます。

日本は今や超高齢化社会。漢方製剤を高齢者に使用する頻度が年々増加しており、それに伴い現れる副作用の件数も増えていっています。このような事態はかつて漢方薬が確立された時代には考えられなかった現象です。

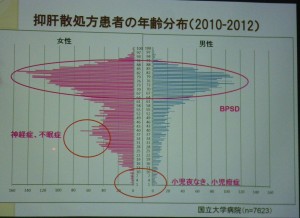

例えば「抑肝散」(よくかんさん)という漢方製剤はこの10年で高齢者に対してもっとも多く処方されていて、某メーカーの売上額はこの10年で45倍にもなるそうです。「抑肝散」はもともと「小児の夜泣き・疳の虫・ひきつけ」に対する処方ですが、高齢者の認知症の症状緩和に効果があることが明らかになったことで急激に使用頻度が増加しました。

上グラフ見てわかるように抑肝散は小児に対する使用はほとんどなく大部分は男女とも70歳以上の高齢者が服用しています。

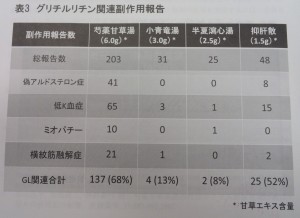

また漢方製剤を用いる上で注意が必要なのは甘草の含有量です。

甘草はこれ自身に薬効があることに加えて性質のことなる薬物を調和させる働きがあるため漢方製剤のほとんどに含まれており、この甘草の成分であるグリチルリチンによって特定の副作用が発現します。そのため漢方製剤に含まれる甘草の量はとても重要です。

高齢者は身体の各機能が衰えていることに加えて大人服用量を長期間にわたってのんでいることや、利尿剤やグリチルリチン含有製剤と漢方製剤の併用が副作用を発現するリスクを高めている原因になっているようです。

漢方エキス製剤の添付文書をご覧になったことはありますか?

その中の副作用のところに

「間質性肺炎」「肝機能障害・黄疸」「過敏症」「偽アルドステロン症」などの文字が並んでいます。服用するとこれらの症状が出るのか?と心配になってしまいますがこれらの症状が起こる原因を簡単に言いますと

・「間質性肺炎や過敏症」:患者側のアレルギー体質が関与している

・「肝機能障害」:服用量や服用期間のような薬剤の使用方法による

・「偽アルドステロン症」:漢方製剤の多くに含まれる甘草(カンゾウ)という生薬の含有成分グリチルリチンによるもので、甘草の用量が増えれば副作用の発生頻度が高まり多剤併用時は要注意

副作用が発現しそれが報告されるたび添付文書の記載内容が改定されています。

漢方エキス製剤の副作用を考える場合、薬剤そのものの特徴と使用方法の変化を加味し、さらに調査研究して副作用の発現を明らかにしなければなりません。

漢方薬が治療上有効であることは良いことですが、病名に対する処方ではなく患者個々の体質、既往症、併用薬の有無などを精査し薬の服用量や服用期間を細かく調整しながら薬の効果を最大限に、副作用を最小限にすることが今後の課題です。

そもそも漢方の源流である「中医学」は、弁病(病気そのものを鑑別)と弁証(個々人の証を鑑別)を結合させ処方を決めます。その原点に立ち返って漢方薬をこれからの医療と人々の健康に役立ててほしいと思います。

2014/11/26

痩せるな危険!

こんにちは。店長の櫻井です。 今日も寒いですね。朝家を出てくるときは小雪がちらついていました。私は雪が大好きなので、毎朝カーテンを開けるたびに「吹雪け!」と願っているのですが、そうそう無いですよね。

昨日は、日本中医食養生学会の設立20周年記念学術大会にお招きいただき、参加してきました。日本中医食養生学会はCMで某アイドルが受けようとしている「薬膳アドバイザー」やその上級資格である「国際中医薬膳師」や「中医薬膳調理師」の資格認定や育成講座の開催、薬膳講師の派遣、薬膳講座の企画運営などを行っています。詳しくはHPをご覧ください。

我らが老中医、路京華先生の【温病」における養生】のお話や、北京中医薬大学日本校の韓先生の【黄帝内経における食養生】、中村きよみさんの【季節の和食を性味と栄養学から見る】や、服部幸應氏の【なぜ薬膳が現代の人の心と体をとらえたのか】のお話などとてもとても興味深いものでした。

その中で特に印象に残ったものが、服部氏のお話のなかに出てきた、「日本人の20代女性は痩せすぎている」という話です。

食の危険と重要性を訴える服部幸應氏

栄養不良状態

肥満度を知る指数にBMIという体重を身長の二乗で割った数値(165cm、59kgなら59÷(1.65×1.65)=BMI21.67)があるのですが、この指標では、22なら標準、25以上から肥満、18.5未満は低体重・痩せ型と決められています。この数値において、日本の20代の女性は栄養不足状態にあると言われているそうです。なんと日本の20代女性の平均値は標準体重を大きく下回る「18.7」だそうです。これは先進30か国の平均をも大きく下回り、なんと、食糧事情があまり良くないアフリカのザンビアなどの途上国の平均値と同じだそうです。日本の20代の女性は、世界的にもまれな「先進国における栄養不足状態」なんだそうです。毎日1800万トンもの食量が捨てられているここ日本において、栄養不足状態なんてあり得るのかと考えてしまいますが、日本の町中を眺めているだけでも、それは十分にあり得ることであるのが実感できます。

Jogging around the reservoir #1 / Ed Yourdon

間違ったメッセージが生む 太る事への恐怖

日本人の痩せ型至上主義への大きな影響の一つに、「美=痩せ形」というメディアからの影響が考えられます。服部氏はミスユニバース日本代表の選考委員だったこともあるそうで、当時、氏が代表を選んだ時の基準の一つにBMI22以上(23だったかも?)という基準を入れていたそうなんです。「女性の美しさというのは、ある程度肉付きが良いことがその条件に含まれる」という事を啓蒙したかったそうなんですが、これが、10年ほど前から大きく変わってしまい、もはやBMI22のというのは、「肥満」とすらみなされるようになり、なんと、「BMI18.5以下」でないと優勝できないようになってしまったとおっしゃっていました。これは、私たち大人が、〝美しいとは痩せていることだ″という間違ったメッセージを世間に送り続けている事象の一つと言えるでしょう。

University Festival 2011 / Hiroshima University Campus Scape

過度のダイエット:拒食症の恐ろしさ

過度のダイエットが招く、悲惨な結果に拒食症があります。拒食症とは、「痩せていてもそれを認められない病気」です。拒食症になってしまった人は、極端に食事量の減少してしまい、とくに主食を少なく、副食も肉類や油ものは避け、限られた低カロリーの食品しかとらないようになります。食後に自ら嘔吐したり、下剤を乱用したりする人もいます。拒食症の怖いところは、初期では小食からの体力の低下がみられず、逆に活動的になってしまうところです。その後、体力は徐々に落ちてきますが、そのころには一般的な食事は受け入れられなくなっていることが多く、入院が必要な状態となってしまっています。しかし、本人はその状態を認めたがらず、まだ太っていると考えてしまいます。もちろん危機感も乏しく、病院にかかることも稀です。

心理学では拒食症に陥る大きな原因の一つとして、「間違ったボディーイメージ」をあげています。メディア、コミュニティー、近親者、友人、学校、会社、様々な社会的影響下において、痩せ型=美しい、ひどい場合は肥満は悪というメッセージを受け続けた結果、痩せることへの執着、もしくは、太る事への恐怖が作り出され、それが過度のダイエットへと導いてしまうのです。過度なダイエットを続けると、脳は栄養失調となり、鏡に映った自分を正確に判断できず、もう脂肪なんてどこにもついていないのにもかかわらず、「まだ太っている」と思い続けてしまい、更なるダイエットを続けてしまうという悪循環に陥ってしまいます。

そんな状態にまでなると、自分の腕や、お腹、太ももが本来の何倍にも見えてしまう〝幻覚″すら見えてくるようになります。脳はもはや正常な判断を下すことはできず、食べ物のを拒み続けることとなり、体はどんどん衰弱し、やがて死に至ります。かの有名なポップスデュオ、カーペンターズの「カレン・カーペンター」がまさにこの状態となり、亡くなってしまった事をご存知の方も多いのではないでしょうか。彼女が拒食症に陥った原因として考えられているのは、兄に「少し太っている」と言われた事、常に人に見られる「芸能人」という職業であった事、ファッションやモデル業界の人々と頻繁に交流があった事、音楽雑誌に「太っちょ」と書かれた事、などがあげられています。彼女は、太っていることに罪悪感を感じ、ダイエットに励み、そして、帰らぬ人となったのです。

晩年、いたたまれない姿のカレンカーペンター

他人事じゃない

インターネットが現代のように普及する前は、写真など、自らの姿を公開することは、芸能人やモデルなど一部の人々に限られていたと思います。しかし、ソーシャルメディアが発達し、だれもが世界に向けて自分の姿をさらし、そしてその容姿に対して批評を受けかねないこの時代において、私たちの誰もが”カレン”のようになりうる可能性を秘めているといえます。ましてや、若い世代というのは、そういった″批評″の対象になりやすく、大人よりも世間の目が気になってしまう心理状態にあり(” imaginary audience”を参照)、受けてしまった心の傷はその後の人生に大きな影を落とすことになりかねません。

すこし太り気味の方が健康??

アメリカ疾病対策センターの研究によると、BMIで「過体重」に分類される人々のほうが、標準体型の人より死亡リスクが6%低かったという結果が出ています。これは、世界的に考えられている標準値よりも少しだけぽっちゃりしている人の方が健康である、細いことは不健康なのだという一つの証明です。しかし、過度の肥満も健康リスクを上げてしまうことも、また事実です。同じくアメリカ疾病対策センターの報告によれば、BMI35以上(肥満度3、4)の本格的な肥満体型の人の死亡率は、普通体重に比べて29%も上昇したそうです。

摂食障害の根底に

上記の拒食症や、食べた後に吐いたり下剤でだしてしまう「過食症」などの摂食障害に陥る人は、完璧主義で、細かなことに良く気が付く反面、自らも傷つきやすいという傾向がみられます。決して過度なダイエットだけがこの病気を生み出すのではありません。心の優しい人、真面目な人、ちょっとしたことが気になる人、細かな気配りができる人、そして、思春期の葛藤や挫折など様々な心理的葛藤が、体型への葛藤へと置き換えられてしまうのです。痩せることへの願望や、社会的プレッシャー、そして自らが抱える葛藤。これらが複雑に絡み合った結果、摂食障害という病気は体を蝕んでいくのです。

摂食障害をただの「ダイエット病」という風に考えないでください。実際に拒食症では、栄養失調や低血糖、嘔吐や下剤の乱用などによる低カリウム血症などで、この病気を患った数パーセントの人が死亡しています。決して軽く考えないでください。

Anorexia / schnappischnap(拒食症の人から見ると・・・)

摂食障害の危険とどう付き合うか

摂食障害に対する簡単な治療法はありません。本人の治療に対する抵抗が強いことも、回復を妨げている原因です。強制的に治療を受けさせることも難しいので、根気よく付き合っていく必要があります。据食も過食も、本人が一番そのことに罪悪感と、一生続くのではないかという恐怖感を抱えています。拒食症の方はときとしてとても頑固ですが、その頑固さの裏には、むなしさや挫折が潜んでいます。このような気持ちに理解を示しつつ、根気強く、自律を助けるようにしていきます。過食の場合も、過食が一生続く人はいません。必ず治ると伝え、安心させてあげてください。

摂食障害にならないために

予防が一番重要です。まずは、一人で食べるのをやめましょう。やめさせましょう。できるだけ誰かと一緒に、みんなで、そして楽しく食べるようにしましょう。できるだけ三食きちんと、リズムを持って食べるようにしましょう。ファストフードや、加工食品などは、栄養バランスを崩し、過度な食欲を引き起こすもとなので、とにかく今日から、和食を食べるように心がけましょう。お肉も十分に食べるようにしてください。前途の服部氏のお話では、タンパク質の一日推奨摂取量76gをとるには、お肉だと300gほど食べないとダメなそうです。脂身の少ない、牛肉、豚肉、鶏肉をちゃんと食べるようにしてください。炭水化物を完全に抜くのも良くありません。一時流行った炭水化物ダイエットを推奨する医師は近頃では随分と減ってきているそうです。服部氏も、炭水化物を完全に抜く食事を3年以上続けると体がぼろぼろになるから決してつづけないようにとおっしゃっていました。いろんな食材をまんべんなく食べましょう。

悩みは打ち明けましょう。そして悩んでる人がいたら、聴いてあげましょう。その時は、「聴く」ことに徹しましょう。けっして批判や指摘は加えないように。そうかそうかと受け入れてあげましょう。思春期はとかく悩みが多い年頃です。そして誰に話していいか、そもそも何に悩んでいるのか、何がつらいのか、どうしたらいいのか、わからないことだらけです。普段の微妙な変化に気付いてあげられるように、目を配り、心を開く訓練を常にお互いでするようにしましょう。

goodncrazy kids back of new minivan chrysler town & country / GoodNCrazy

私たちが目にするテレビや雑誌の中の「美しい」と言われるモデルさんのような体型の人は、人口のおよそ2%程度だそうです。その他の98%の人は、もともとそういった体型で生まれてきていません。メディアやファッション業界が掲げる「美しい」体型になれるのは、その2%だけなんです。しかし、本当にそれが美しいのでしょうか?美しいとは本当にモデル体型のことをいうのでしょうか。

本来の美しさというのは、【健康であること】だと私は考えます。WHO世界保健機構が制定している健康の定義では、

Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

~健康とは身体的・精神的・霊的・社会的に完全に良好な動的状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない~

とあります。健康は単に病気だとか、虚弱であるとかではなく、心地よく暮らしていることが大切なんです。私たちも、容姿ばかりを気にせず、今ここにある事に満足し、そして感謝し、食事を楽しく、美味しく食べる生活に目を向けた人生を送っていきたいですね。

***facebook やってます! 「イスクラ薬局」でご検索いただくか、こちらのリンクをクリックしてぜひ「イイネ」をおしてください!***

2014/02/12

生活養生30箇条

先日シンポジウムで拝見させていただいた、栃木中医薬研究会様が制作された、

【生活養生30箇条】が素晴らしいので、シェアさせていただきたいと思います。

生活養生30箇条

【健康づくりのために達成したい生活と食事の30の目標】

監修: 劉桂平 制作: 栃木中医薬研究会

その1:早寝早起き。就寝は夜12時を超えない。深夜の仕事は早朝に回して睡眠を先にとる。深い休養と元気な活動に適した自然な人間の生活で、若々しい身体や肌を蘇らせる「陰」や生命活動を支える「精」を蓄える。

その2:優しい日光を浴びる習慣を。心身のリズムを自然のリズムに合わせることで日常生活を支える「気」の流れを良くし、精神を活性化し身体を強固にする。

その3:適度な運動の習慣をつける。軽く汗をかく程度の、走る・歩く・動き回るなど、無理なく続けられる自分に合った運動が、精神と身体の健康の条件を整えます。

その4:1日3食の時間帯を決めた規則正しい食習慣を。朝食は便通のリズムをつけ、しっかり活動態勢に。昼食は午後の活動のエネルギー源に。夕食はあまり遅くならない時間にゆったり休養態勢に

その5:食量は「腹八分目」が目安。各人の適切な食量は経験的に知る事。中医学的な「脾」を中心にした消化器系に負担をかけないための基本。苦しくならない、重だるくならない、ねむくならない。

その6:穀類と野菜を主体にした食事を。「脾」を健やかにする植物性食材で体内に余計な「湿」や「熱」を増やさない。食材の8割を穀物、豆、根菜、葉菜、海藻にする。植物性食材のみの精進料理は和食の基本の一つ

その7:主食4割、野菜4割、動物生食材2割に。身体に負担をかけない和食的な構成に。質実剛健的な武士の精神から生み出された本膳料理が和食の構成の原型に。健康的かつ実質的。

その8:多種類の食材を少量ずつ取り入れて。旬の食材を優先。各栄養素を偏りなく摂取できるように、出来合いの総菜や冷凍食品も料理の材料にうまく組み合わせて食べ過ぎないように工夫。

その9:朝食は簡素な軽食に。できれば消化に良い温かなものを。胃腸の負担にならない量と内容で毎朝欠かさないよう努める。

その10:昼食は、時間がゆっくり取れなければ、揚げ物や脂っこい料理などの消化に悪いものは避ける。午後の仕事の支障となる重い食事にならないように。

その11:夕食は好きなものをたっぷり。ゆっくり噛んで楽しみ、葉野菜を主にした野菜を多く摂る。葉野菜は消化に良く、栄養豊富で胃腸を強化。最低30回は噛む習慣を。

その12:野菜は、胃腸に負担をかけずビタミンを多く摂るため温かい汁物・煮物・湯で物・炒め物で多く食べる。繊維で閉じ込められた栄養を吸収しやすくする。和食の調理法は精進料理や懐石料理などの野菜中心の食材構成で栄養を十分にとるため工夫され、煮物やあえ物が発達。

その13:具だくさんの味噌汁やスープなどで野菜を先に主食と食べることで、満足感を得ながら過食を防ぐ。温かい汁で葉野菜をたっぷり。でんぷん質をしっかり。豊富な旬の野菜と、油脂をあまり使わない調理法は、水が豊かな日本ならでは。代謝機能に負担をかけない食事になります

その14:低塩分・低脂肪・低糖分になるよう食材・調理法・調味料を工夫する。濃厚な味にマヒした食生活から脱却する。食材本来の美味しさ・味わいの再発見が健康をもたらす。

その15:蛋白源として植物性食材(大豆製品)と、動物性食材(肉・魚・卵)のバランスを考える。どちらも適度に摂る。

その16:揚げ物や肉料理は消化能力の状態に配慮して献立を決め、あるいは量を加減する。多いと、吸収と代謝機能の負担になって体に有害な「湿」や「熱」が溜まりやすいためです。

その17:消化不良や体が受け付けない反応を起こしやすい食材(魚介類、牛乳、卵など)には注意する。胃腸や体の負担になるものが拒絶反応を引き起こす。

その18:乳製品が体に合わない人は、大豆製品・野菜・小魚からカルシウムの摂取を心がける。牛乳がいくらカルシウム豊富でも有効に摂取できなければ無意味

その19:生のもの(野菜・刺身・果物)は旬を選び、あまり大量に食べることは避ける。大量の生のものは消化と代謝を障害し「湿」を増やします。

その20:辛いもの(香辛料・辛味野菜)を必要以上に多量に使うのは避ける。少量なら消化と代謝の促進に役立つが、多量では「熱」となる。

その21:ファストフードを日常的な食事として取り入れない。食欲をそそるための過剰な味付けや添加物で栄養のバランスを崩します。

その22:食欲がない時や、飲食物がもたれているときは、無理に食べない。あるいは軽く済ます。惰性的に食事をせず、たまには抜いたりするのも健康に良い。

その23:食後などに、緑茶・紅茶(あるいは湯・水)を飲むことを習慣に。食後の温かい飲み物は胃腸を保護し消化を助ける。白湯一杯でもよい。

その24:間食としては、野菜ジュース・果物・豆乳など自然のままの甘みと栄養を選ぶようにする。おやつの楽しみも健康に役立つものを。

その25:砂糖を多く使った菓子・ケーキ・デザート・アイスクリーム・清涼飲料水を避ける。甘味(できれば白糖は避ける)は適量なら栄養と休養に役立つが、過剰になれば肥満の原因になるか体内の働きに負担をかけて「湿」として有害化し病気のもとに。

その26:冷たいもの(飲み物、食べ物)を避ける。胃腸の働きを弱め「湿」を増やします。

その27:コーヒーを飲みすぎない。目を覚ますためにコーヒーに頼りすぎない。日内リズムに悪影響。

その28:アルコールを飲みすぎない。アルコールの摂りすぎは生活リズムを崩し、栄養素の代謝を障害し、体内の有毒物を増やす

その29:たばこはやめる。もとより毒性があり、過剰な栄養素の有害化をさらに助長して多くの病気を悪化させる。たばこ依存の生活から脱却を。

その30!!:生活養生は自分の身体と自然を愛する気持ちで健康づくりの楽しみとして毎日取り組む。繰り返し考え直し評価し直すことが大事

まずは現時点の達成度を確認してみて、それから明日からでも達成できそうなものは是非実践してみてくださいね。1ヶ月後、1年後と是非達成項目を増やしてくださいね!

2013/06/15

- 1

- 2