ウシ科 サイガカモシカの角

羚羊角(れいようかく)

国内新型コロナウイルス感染者の減少のニュースに安心しつつも、第6波やブレイクスルー感染情報にパンデミックブルーな気分になります。

人は、戸惑いながら新しい環境に適応し生活をしています。

近年の地球環境保護活動の高まりに伴い、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引)により「羚羊角」は輸出入規制がなされました。

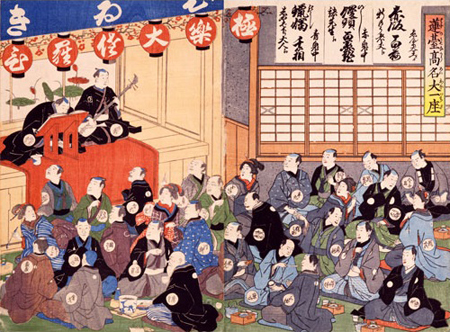

漢方方剤のひとつ「銀翹散 ぎんぎょうさん」は、中国清朝時代にも記述があり、抗炎症作用、抗ウイルス作用があります。

そのため、風邪による喉の痛みや頭痛に効果を表します。

その銀翹散には、「羚羊角 れいようかく」が含まれ、熱をとり、痙攣を抑える効果があります。

歴史ある漢方方剤ですが、サイガカモシカに感謝し、去羚羊角銀翹散も時代に適応した使い方をされていくことでしょう。

急な「のど」の痛み・腫れ

→風熱(ふうねつ)の邪気によって引き起こされます。

中医学では、カゼの症状を引き起こす「風(ふう)」の邪気は、「熱(ねつ)」「寒(かん)」「燥(そう)」などの邪気と一緒に侵入すると考えます。

【気になる症状】

・のどの痛み、赤み、腫れ

・黄色く粘りのある濃い痰や鼻水

・声のかすれ

・発熱

・悪寒

・頭痛

・舌が紅く、苔が黄色い・・・

【食の養生】

・板藍茶・菊花茶・緑茶・梨・キュウリ・大根・ミント・羅漢果

・銀翹散も使います。

こうした症状は、カゼやインフルエンザの初期に多く新型感染症の初期症状と似ています。

不調を感じたら、“外出を控える”ことが大切です。

息苦しさ、高熱、強い倦怠感などの強い症状のある方は早めに保健所や医療機関にご相談ください。