こんにちは!中神です。

今日は子供の夜泣きと中医学についてのお話です。

「夜泣き」ってとても大変ですよね…

「何で泣いてるのか分からない」

という不安を抱えて、夜中に起き、子どもを抱きかかえる。

育児は本当に大変だ…と最近よく思います。

ですので、今回は

を中医学的に解説したいと思います。

夜泣きとは?

夜泣きは新生児~乳児にみられ、昼間は正常だが、夜に泣き出すと落ち着かなくなり、また毎夜定時になると泣き出したり、明け方まで一晩中泣いていたりすることから【夜啼】←やてい と呼ばれます。

【啼】は現代風にいうと【声を出して泣く】の意味があります。

古くから夜泣きについて様々な記載があります。

ある古い書物を現代風に訳すと

「小児がギャン泣きするのは、空腹が原因でなければ渇(かわ)いているのであり、カユミでなければ痛みによるものであり、父母たるものは心からその原因を追求して、渇いているのなら飲ませてやり、飢えているのなら哺乳してやり、痛むのならあん摩してやり、痒いのなら搔(か)いてやる。それで泣き止めば的を射たことになるが、それでも泣き止まない場合には出来る限りのことをしてやる」

と記載が細かく残っています。

そして「何やってもダメだー」

ってことも昔からあったんだな~と少し安心した気持ちになりました。

さらに

と記載してあります。

これは

っと古代の医家も仰っていると解釈できますね。

古代も現代も子育ての悩みは同じだったかもしれませんね(´ε`;)ウーン…

夜泣きの中医学的な原因は?

夜泣きには習慣性のものと、病態のものがあります。

習慣性のものとは例えば「灯りをみると泣き止む」などです。

古い書物には「灯りを見ると夜泣きがすぐ止まるものは、点灯の習慣により泣くのであり病ではない。夜間に灯をつけず、2~3夜泣かせておけば自然に安定する」と記載があります。

病態のものとは発熱、その他疾患が原因で突然泣き出すものです。

他に母乳がでない、空腹感やおむつ濡れでも泣きます。

上記の場合は明らかな外的要因や疾患が原因であるので、それを除くのが賢明です。

今からお話するのは体質的なものが原因の場合です。

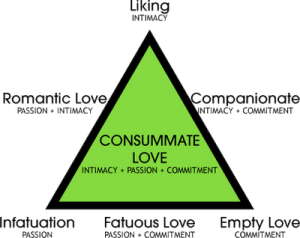

①お腹が冷えてるパターン(脾臓虚寒)

● 夜泣きの声が時に小さく弱くなる。

● 体を丸めて眠りたがり、腹部をあん摩されることを好む。

● 手足が温かくなく、吸乳力がない。

● 便が水っぽい

● 尿が透明

● 顔色が青白い

● 唇の色が薄い

このような場合は、お腹が冷えているかもしれません。

母親が冷たいもの、生ものを好んで食べたり、子供も冷やしたりすると、母乳などから冷えが子供に伝わり、お腹に冷えが生じてその冷えによって気の巡りが悪くなり、腹痛がして泣くということです。

【中医学的オススメの生活】

母子ともに保温に注意しましょう。

母親は自分の体温よりも高いものを食べるようにしましょう。

オススメの食材は

【牛肉、鶏肉、鶏レバー、豚レバー、ナツメ、ほうれん草、山芋、栗、松の実、かぼちゃ、さくらんぼ、もも】

で血と気を補いつつ身体を温めるものをたべましょう!!

②心が熱をもちイライラするパターン(心経積熱)

● 泣き声が甲高く響き、灯りをみると泣き声がさらに激しくなる。

● 顔や唇を赤らめて泣き、そわそわして落ち着かず、体や腹部が暖かい。

● 便秘

● 小便が濃い黄色

● 舌が赤い、舌の苔が黄色い

母親がイライラしがちな性格だったり、香辛料が効いたものや焼いた肉ばかり食べていたりすると、体が熱っぽくなりそして母乳から伝わり、子供の心が熱をおびてイライラして泣くということです。

【中医学的オススメの生活】

温かくしすぎないように生活することが良いです。

香辛料が効いたもの、焼いた肉はさけて、あっさり調理にする。

イライラするようならパートナーに相談する(男性の方は妻の気持ちをできる限り察して、動く!気をつかう!コレ大事!)

オススメの食材は

イライラを良くする【セロリ、菊の花】、気の巡りを良くする【えんどう、キャベツ、大根、ほうれん草、みかん】

でイライラを抑えて気の巡りをよくして、余分な熱を抑えましょう!!

③起きてる間に驚き、精神が不安定になるパターン(暴受驚恐)

●夜中に突然泣き出し、恐ろしいものを見たかのように泣き止まない。

●精神不安な状況で睡眠中に驚く。

●顔色が青い、灰色

●舌の苔にはとくに異常なし

子供は心(神)がひ弱で智恵が充実していないため、異常なものを見たり特異な音を聞いたりすると突然驚いて恐怖感を生じます。中医学的には驚くと心(神)がダメージをうけ、恐れると志(腎)にダメージをうけて精神が不安定になり泣いてしまいます。

【中医学的オススメの生活】

とにかく安静にする!!これが1番です。

オススメの食材は

心を落ち着かせる作用がある【蓮の実、ゆり根、ナツメ、鶏卵、うずらの卵】

です。

いかがでしたでしょうか?

もし中医学的な生活を試しても改善されない場合は、漢方薬局で相談してみてください。

お母さんが漢方を飲んで母乳を介して子供に伝えるという方法もありますよ。

私の息子は便秘がちでしたが、妻が胃腸を整える漢方をのむと、母乳から伝わり息子の胃腸も整い、便秘が治るということがありました。

母乳にお困りでしたら→母乳と中医学を読んでみてください。

それではまた~