Q1包先生のご経歴を教えてください。

A 1 1 9 7 6 年中国の内モンゴル医科大学を卒業しました。その後、1 9 9 1 年に来日し、東京医科歯科大学メンタルヘルス科で研修後、98 年同大学大学院医学博士課程修了。同年より日本中薬学研究会専任講師として現在も活動しています。登録販売員の資格も持っております。

Q2来日した目的は?

A 2 日本がどういう国か知りたかったからです。

(日本好きのお母様の影響もあるようです)

Q3先生のご専門は?

A 3 中国では精神科、不妊、婦人科の症状を主に診ていました。

日本の薬局でも不妊や婦人科トラブルで悩む女性のメンタル面のケアもしています。

Q4ご出身は中国のどちらですか?

A4 内モンゴル自治区です。中国の北部、国境を挟んですぐ北はロシアです。

草原地帯ではパオ(移動式の住居)での生活でした。

私がモンゴルにいた頃、買い物や映画を見に行くには馬で!

だから乗馬はとっても得意ですよ!!

モンゴルの人の顔立ちは、寅さん(映画“ 男はつらいよ”の)に似ていると、日本に来てから思いました。

Q5日本の好きなところは?好きな芸能人とかいますか?

A5好きなところはいっぱいあります。綺麗で、何でもやりやすい、夢があれば実現できる、頑張れば成る国、ルールがしっかり決まっている、サービスは世界一・・・

逆に、目標ないことが私は好きではありません。

日本で出来ないのは自分のせいと思って何事も頑張ることが大切だと思っています。

好きな芸能人は久本雅美さん。

面白いだけではなく、誰にでも優しく、気遣いが細やかで何しろ礼儀正しいところが好きです!(一度お会いしたことがあるそうです)

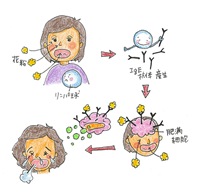

Q6体調のことで悩んでいる皆様にアドバイスをお願いします。

A 6 日本でも中国でも、ご自分の体調について詳しく話を来てくれる所がまだまだ少ないのが現状だと思います。

女性も男性も、メンタル面の相談はとても大切です。

不妊症や婦人科疾患で悩む女性の中には、誰にも打ち明けられずひとりで辛い思いをしている方も多いと思います。

薬局にいらっしゃるお客様のお悩みをお伺いして終わるのではなく、気持ちを理解してお客様との信頼関係をしっかりと築くことが大切だと思っています。

特に若い方には、誇りを持って頑張って欲しいですね。

また、何かお体のことでお悩みを抱えている方、漢方薬でフォローできることは沢山あるので、ぜひ薬局の場を利用して悩みを打ち明けてください。

いっぱいお話を聞いて、全力でフォローいたしますので。

最後に、不妊症でお悩みの方、妊娠できても、それが叶わなくても、一人の人間として不妊治療を頑張った自分を、常に褒めてあげてください。

これが私から皆様へのアドバイスです。

お忙しいスケジュールの合間でも、丁寧にひとつひとつの質問に答えてくださった包先生。

優しく、お母さんのような雰囲気と同時に、熱心で、常に努力を惜しまない先生のお人柄、本当に素敵です。

包先生に、あなたのお悩みを打ち明けてみませんか!!