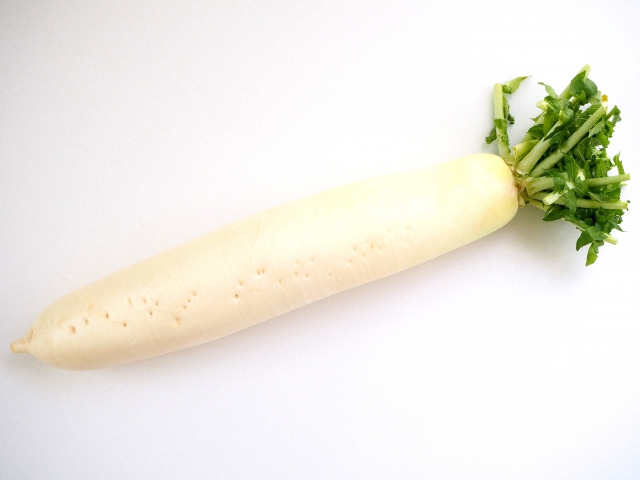

こんにちは 加藤百合子です。東風とともに、暖かい風を感じるようになりました。今回は大根のお話です。

お店で購入する大根は、字の通り、根の部分で、ビタミンCや消化酵素のジアスターゼ、辛みのもとであるシニグリンを成分とします。生薬では、根を莱菔(ライフク)、成熟した種を莱菔子(ライフクシ)と言い、消化を助ける時、お腹の張りがある時や、下痢の時に用います。日本に、お餅を大根おろし醤油で食べたり、1月7日に食べる七草がゆのスズシロであったり、お漬物として風習が見受けられますね。消化酵素のジアスターゼは酢にて効果がなくなるそうで、塩漬けの大根のお新香や、ぬか漬けの沢庵と、効果のあるものが親しまれたのだと思います。

大根には、長屋の花見というお話があるので、ご紹介します。

貧乏長屋の大家さんが、長屋の住人の運気を上げるために、かまぼこと卵焼きのお重とお酒を用意して上野山の彼岸桜を見に誘います。いつもは家賃の取り立てをする大家さんに半信半疑な皆さんは、お重箱とお酒という言葉に魅かれて、共にお花見に出かけます。

いざ、お重の蓋を開けると、かまぼこは大根のこうこ(新香)に、卵焼きは沢庵漬けに変わり、お酒の竹筒にはお茶が入っていました。大家さんは、本物だと思って、美しい桜を楽しみましょう!と言います。

やはり…と思いながら、皆さんは、「固い卵焼きは美味しいなあっ」と言ってみたり、酔ったマネをしたり。

そんな中で住人の一人が、「大家さん! 縁起が良いですよ。酒柱がたってますよ!」