みんなヤーフィー!すすむだョ!

今日は、花粉症におすすめの漢方薬を紹介中。

是非チェックしてみてね~

ブログ日記BLOG

中医アロマ#4花粉症の対策レシピ

こんにちは!ミッポこと車田光穂です

4回目は、花粉症対策レシピをご紹介します。

✓ とにかく鼻がグズグズの方へ

ティートゥリー + ユーカリ + ペパーミント

各1滴ずつをマスクやハンカチに垂らして持ち歩く。

ハッカ油単品もおすすめ。

ティートゥリーとユーカリはどちらも温性なので、炎症がある時は必ず涼性や寒性のものと併せて使うのがおすすめです。

✓ 鼻と目両方痒くなる方へ

ティートゥリー + ユーカリ + カモミールジャーマン

カモミールジャーマンは白目の炎症を抑えてくれる涼性の精油。

全て1滴ずつ洗面器に垂らして蒸気吸入がおすすめ。

✜おまけの鼻うがい

その他、ティースプーン1杯の塩にティートゥリーを一滴垂らして混ぜたものを500mlの水に溶かしたもので鼻うがいするのもおすすめです。一回の使用量は、お好みでどうぞ。

もうすぐやってくる春も、元気に楽しみましょう!

2017/02/14

六本木 Panda Style -パンダスタイル- #10

こんにちは!車田です

記念すべき10号目のパンダスタイルは、全面リニューアル!

移転もして、新しい六本木店のイメージで作り直してみました(^o^)

すすむたちのコーナーも雰囲気が変わりました。

(注:決して手抜きではございません)

漢方薬の紹介コーナーもわかりやすくしてみましたので、花粉症の皆様ご参考下さいませ!

2017/02/14

すすむ@instagram スタート!

お久しぶり!六本木店のマスコット猿、すすむだよ!

僕はこの度、満を持してインスタグラムを始めました\(^o^)/

すすむ@イスクラ薬局六本木店 instagram

instagram内ではこれで検索➡susumu_iskra_roppongi

これからどんどん、僕の視点で切り取った日々を、中医学していこうと思います。

初回はあんまり中医学は関係ないけれど…。

これからの幸せな日々を願って、ラッキーなハートの葉っぱを発見した写真だよ!

みんな気軽に僕のページに遊びに来てね☆

2017/01/20

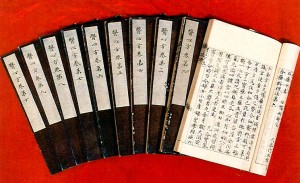

日中医学ヒストリー#3 『中国医学はいつ日本にやって来た?』

こんにちは!ムーリィこと木梨です

日中医学ヒストリー 第3回目の今回は、中国医学はいつ日本にやって来た?をテーマにお送りいたします。

“日落雲海觀 Sunset Cloudscape” / 寧 Serenity / SML.20130304.EOSM.03030.P1.L1 / See-ming Lee 李思明 SML

中国では今からおよそ2千年前の漢の時代に医療の経験や知識が体系化され、三大古典と言われている『黄帝内経』『神農本草経』『傷寒論』に著されました。これらの医学理論は脈々と受け継がれ現在の漢方の基礎となっています。

たとえば葛根湯、私たちにとってとてもなじみ深い漢方薬ですが実はこの傷寒論に登場する処方なのです。2千年前と全く変わらない処方を今も服用しているなんて何と感動的なことでしょう!

The Sleepy Alleys of Pingyao / timquijano

ではこの中国医学はいつ日本にやって来たのでしょうか?

大陸の文化が朝鮮半島を経由して日本に入ってきたのは大和時代。その後遣隋使、遣唐使による日中間の交流が始まりました。中国から多くの生薬や医学書が渡来し、さらに大陸に渡った多くの留学生が最新医学を日本に持ち帰りました。そして日本における医学教育体制や医療体制は整い、838年を最後に遣唐使の時代は終わりを告げました。

それから約150年後、医博士である丹波康頼は隋唐医学をまとめ『医心方』として朝廷に献上しました。これは日本に現存する最古の医学全書と言われており、今は国宝として上野にある東京国立博物館に収蔵されているそうです。

実物を見たいですね~♪

2017/01/10