今日の出勤途中、電車内でとなりに座った女性が、

カバンから分厚い国際中医師試験問題集(国際中医師標準試験復習大綱)を読んでおり、

気になって仕方がなかった櫻井です。こんにちは。

中医学の普及につれ、これから受ける方も増えるのでしょうね。

今日は最高気温が30度以上のとっても暑い一日になる予報です。

外を見ると眩しいぐらい太陽の光が照っています。

こんな日に外で働いていらっしゃる方々には頭が下がります。

本当にご苦労様です。

こんなに気温が上がると怖くなるのは、

熱中症や脱水症状ですね。

漢方では熱中症や脱水の予防に、

熱をとる力と潤す力のある生薬を使います。

代表的なものに西洋人参がありますが、

それ以外にもたくさんの生薬が使われています。

先日お伝えした、涼茶と言われる暑気払いに使われるお茶、

『五涼華(ごりょうか)』もその一つです。

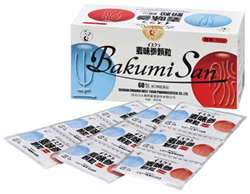

麦味参顆粒もおすすめです。

汗をかくと「気陰両虚(きいんりょうきょ)」という状態になります。

潤いとエネルギーが少なくなった状態です。

放っておくと動けなくなり、命に係わることもあります。

まずは日陰で横になり休み、脇や後頭部を冷やすことが大切ですが、

危険を避けるためにも、朝一包の「麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)」は欠かせません。

麦味参顆粒の中には、人参、五味子、麦門冬という3つの生薬が入っています。

人参でエネルギーを補い、麦門冬で潤いを補い、五味子は無駄に汗が流出するのを防ぎます。

まさにこの時期にぴったりの漢方です。

元包名は、『生脈散』というで、内容成分が同じ『生脈飲』という点滴もあります。

生脈とは、そのまま「脈を生む」という意味です。

疲れや体力回復、心臓トラブルに良く使われます。

夏の運動前に、

運動中にスポーツドリンクに混ぜて飲んでもおいしいです。

この夏おすすめの漢方です。

せめて涼しげなクラゲの写真を…

ブログ日記BLOG

暑い!

2013/07/06

産後の体調不良にも漢方がおすすめです。

出産後に体調を崩される方は多いです。

妊娠~出産では大量にエネルギーや血を消耗します。

産後、それらの補給がうまくできないと、

出産後に体調を崩すことになります。

良く見られるところでは、

白髪・抜け毛が増えた、

クマが消えない、

めまい、

体力がおちた、

カゼをひきやすくなった、

カゼをひいてもなかなか治らなくなった、

喘息症状がでてきた、

むくむ、

頭痛や腰痛

などなど

上げればきりがありません。

これらの症状を中医学では、

気血の不足(気血両虚)と、腎の衰え(腎虚・じんきょ)として考えることが出来ます。

出産や育児では、体のエネルギー源である気(エネルギー)や血を大量に消費します。

そして、精(生命活動の源)を蓄える腎も酷使されます。

それらをしっかり補い、身体を休めることが大切なのです。

日本では産後一週間もたたずに家事や仕事を再開される方も多いように思われますが、

漢方の本場中国では、産後は女性の一生のうちで一番大事にされる時期とまで言われ、

仕事どころか家事なども一切やらないのがあたりまえなようです。

そして、栄養たっぷりの薬膳をしっかり食べる習慣もあります。

ご両親が遠くにすんでいて子供を見ていてくれる人がいないなど、

日本では身体を酷使しなくてはいけない環境の上、

身体をいたわる漢方や栄養剤をとることも少ないようです。

特に当帰という生薬が入った漢方を2~3か月は服用し、

産後の外出も控え、ひたすら養生するようです。

産後体調が戻らない方は、

気血の不足や腎の衰えが考えられます。

放っておくと、体調不良ばかりか、第二子の不妊にもつながりかねません。

漢方には身体を補う生薬と知恵があります。

ぴったりなおすすめ漢方から生活・食養生までアドバイスさせていただきます。

是非一度ご相談くださいね。

イスクラ薬局六本木店

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-12 インターナショナルビル1階

TEL:03-3478-4382

FAX:03-3478-4731

E-mail:roppongi@iskra.co.jp

営業時間:10:00~19:00

定休日:日曜・祝祭日

2013/07/05

漢方で考える「風」

こんにちは。櫻井です。

今日は7月4日です。日本ではなんでもない普通の日ですが、アメリカは独立記念日で、BBQと花火の日です。

実は、アメリカでは個人で行う花火は通常禁止されています(州によって違います)。しかし!この日だけは、許されている、というか多目に見てもらえるようで、あちこちでパンパンなっています。当時友人は、「この日だけは許されてるんだ」って言ってましたけど、調べてみると、その日も違法なことには変わりなかったようですね^^;

あの頃、アメリカ人の友達から「おい、花火準備したか??」「あそこの花火屋さんそろそろ在庫無くなるそうだ。早めにいっとかないとな。」なんて真顔で言われてぽかんとなっていました。

日本人にとって花火は夏のいち風物詩ではあっても、もう子供の様に目を輝かしてまでわくわくするものではないですし、わざわざ車に乗って仕入れに行くものでもないですし、ましてや法を犯してまでやりたくなるものではないです。ところかわれば、、、価値観や文化は本当にいろいろですね。

自然現象が邪気になる

ところで、今日はとても風が強いですが、風は病気をもたらす自然現象の一つとして考えています。風が邪に変わり、「風邪(ふうじゃ)」となります。

風邪の特徴は、軽くて良く動きそして神出鬼没。出たり、やんだりします。

軽いので、頭や体の上部に症状が出やすく、頭痛や肩こり、めまいなども風の影響と考えています。

風は体の表面にある隙間、汗腺、毛穴から進入します。

侵入した風は穴を弛緩させ、汗を出します。すると体力と潤いも消耗します。

風は他の邪気(寒、湿、燥、暑、熱)などを連れてきやすいというの特徴の一つです。風に侵されると同時に、寒気や、熱、胃腸不良や下痢・軟便、喉の乾燥や咳などの症状もよく一緒に現れます。

風から身を守るには、肌を露出させないこと、汗腺をしっかり閉じることが大切です。汗をかいた肌を露出させながら、エアコンや扇風機にあたってしまうのは、自ら風邪にやられに行っているようなものです。お風呂上りもできるだけ早く髪を乾かしましょう。

風邪に侵されやすいのは、首、手首、足首など首の付く場所、頭を含め、皮膚が露出している場所です。この時期はエアコンが強く効いている場所が多いので、薄着には気を付け、一枚羽織るものを持ちましょう。小さいお子さんは守る力が弱いので、とくに気を付けてあげたいですね。

2013/07/05

「結婚のきっかけ」を心理学で読み解く!

突然ですが、

「結婚相手は意外と近くにいる」と言うことに

うんうんとうなずける方はいらっしゃるでしょうか。

友達と結婚した、会社の同僚と結婚した、

サークル仲間と、塾の先生と・・・とまぁ、人それぞれ出会いの場は様々ですが、

これは国立社会保障・人口問題研究所が発表した

「結婚した夫婦が出会ったきっかけ」に基づくと、

どうやら「結婚相手」は生活行動範囲の70m以内にいるようです。

こんにちは。店長の櫻井です。

今日はちょっと志向を変えて心理学のお話を少し。

冒頭のお話ですが、その研究機関が発表した結果に基づくと、

職場や仕事での出会いが29.3%強、

友人や兄弟の紹介が29.7%、

幼馴染や学校、サークルやアルバイト先24%

(国立社会保障・人口問題研究所 2010年出生動向調査より)

という結果が出ています。

合わせると、なんと8割以上の既婚カップルが

生活行動範囲の70m以内にいた相手と結婚しているんです。

それに対して、ドラマや映画のように、

街中や旅先での劇的な出会いで結婚したカップルというのは、

全体のなんと0.5%しかいないんですって!

まぁ、0.5%もいることはおどろきですが、

ほとんどの人が、身近にいる人と恋に落ちた訳ですね。

では、この原因をちょっと心理学的に考えてみることにしましょう。

恋愛が成就する3つのポイント

単純接触の原理

たのみごとの秘密

類似性効果

について触れたいと思います。

身近な人との結婚 心理学的理由その1

単純接触の原理

————————————————-

これは心理学用語で、

「個体間の親密さは、接触回数、 接触頻度が多ければ多いほど増す」

という事を意味しています。

人は、お互いの第一印象が良い、最低でもマイナスではない場合は、

会えば会うほど親密になっていくという傾向があります。

会ったことがない人より、毎日会う人の方が親密になれる。

まあ当たり前っちゃあ当たり前ですね。

しかし、当たり前に聞こえることで私たちは動かされているんです。

テレビやラジオで曲やタレントが売れたり、

CMで流れている商品がほかのものより売れるのも、

この理由と考えられます。

なので、もし結婚したいほど好きな人がいたら、

とにかく会う回数、連絡をする回数を増やしてください。

でも、ファーストコンタクトがマイナスでないことが重要です。

その2

頼みごとの秘密

—————————————————–

これは認知不協和理論というものに基づくのですが、

「その人の事が好きだから頼みごとをしてあげるのではなく、

頼みごとをするからその人の事が好きになる心理」のお話です。

これは、行動や言動の矛盾につじつまを合わせる心理と言えます。

例えば、あなたが仕事を頼まれそれをしたとします。

そうすると、

「なんで自分はこの人の仕事をしたんだろう??」

↓

「嫌いな人なら手伝う訳がない」

↓

「あ!この人の事が好きだからだ!」

↓

「じゃないと心が矛盾してしまう」

という状態です。

こんな事をみんながみんな頭の中で考えている訳ではありませんが、

そういう私達の心の奥深く、潜在意識の中では、

こういった心理システムが働くようです。

ふつうは好きな人のためならなんでもやってあげよう!と思うのですが、

実はこれは逆で、その人のためにするからさらに好きになるんです。

あなたは興味のない人から告白された事ありませんか?

もしかしたら好きな人には頼みずらいような頼みごとをしてませんでしたか?

好きな人にはとにかく頼みごとをしましょう!

でも、決して無理難題を押し付けないように!

あなたへの評価が下がってしまいます。

とっても簡単なことから、

ちょっと難しいことまで色々お願いしてみてくださいね。

そうするとお互いの話題も増えるし、

共有する事柄も増えるし、

話す機会も増えるし、

あなたの事を考える時間も増える。

まさに一石四鳥ぐらいの効果があります。

仕事やバイト、サークルなどではこの原理が働いて、

結婚に至ったかもしれませんね。

次に

類似性効果

—————————————————–

これは

「人は同じ意見の人が好きで、ちがう意見が少ない人が好き」

ということです。

まあこれも当たり前ですね。

「汝の敵を愛せよ」

とキリストは言ったそうですが、

大抵の人々にとって、

意見の対立は良い感情を生みませんね。

仕事でも、音楽でも、趣味でも、考え方が同じで意見が合う人を、

嫌いにはなれませんよね。

もちろん何もかも一緒で、まったくすべての意見が同じでは

おもしろくもなんともない!というご意見もあると思います。

しかし、心理学の実験では、それでも同意見が多く、

意見が異なる場合が少ない方が好かれると言っています。

会社やバイトの同僚、サークルの仲間などでの恋愛では、

なんかしらの共通項の元に集まっているので、

恋愛が成就しやすい土壌があるのですね。

ということで、、、、

—————————————————–

とまあ3ポイント書いてきましたが、

こうみると、やっぱり遠距離恋愛は難しいですね。

上記のポイントがとにかく実行しにくい。

距離が近ければ近いほど、こういった事をするチャンスも増えますからね。

あと、白馬の王子様が迎えに来てくれる夢を見てるそこのあなた!

悪いことは言いません、あきらめましょう。

それとも0.5%に望みを託しますか?

これ以外にも恋愛を成就させるのに役立つ心理学の理論はありそうですね。

例えば 好意の互換性や、対人間距離、錯誤記憶や、自己開示などなど、

まだまだいっぱいあります。

それはまた次の機会に。。。

2013/06/29

研修生の活躍

こんにちは。店長の櫻井です。

イスクラ薬局には毎年、イスクラ中医研修塾から研修生が来ています。

普通大学で4年かかって学ぶ内容を1年で詰め込むハードな塾ですが、

日本ではありえないぐらい豪華な講師陣から、中医学のなんたるかを徹底的に学びます。

今年も優秀な研修生8名が入塾し、1年間みっちり中医学の勉強と薬局での実務研修を行っております。

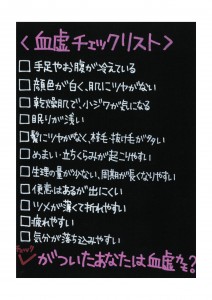

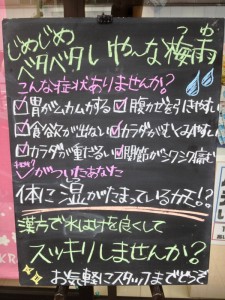

そんな研修生がつくってくれた渾身のディスプレーを是非ご覧ください!

どれも中医学に触れ始めてたった2か月とは思えないほどまとまっています。

僕は研修生の時、こんなにできる生徒ではなかったですσ(^_^;)。

今六本木店に来ていただいている研修生の鳥井さんは、

鍼灸師でありながらも、イスクラ中医研修塾に入るために、

ドラッグストアで一年働いて、登録販売者の資格をとってから

入塾された方です。やる気です。

POPやディスプレーの書き方、作り方はその時に鍛えられたようです。

毎年入ってくる研修生さんたちのやる気には、

スタッフみんなのとても良い刺激になっています。

そんな鳥井さんも今日が最後の研修です。

この後は、また違う薬局へ研修にいかれます。

そうやって1年間、いろんな薬局を回って研修を続けて、

そのお店独自のスタイル、先生方の相談方法をたくさん勉強させてもらいます。

そんな経験は塾にいる1年間にしか絶対できません。

卒業してお店に入ってしまったら、

その日からみんな“ライバル”です。(卒業時に猪越先生に素敵な笑顔とともに言われた言葉です)

それでも同期や先輩後輩はとても仲が良く、

困ったときには相談できる心強い仲間になります。

さぁ、今年の研修生はどんな相談員になっていくのでしょうか??

1年後の彼女たちの成長が楽しみな先輩でした。

2013/06/29