こんにちは。櫻井です。

今日は子宝相談とストレスについてお話してみたいと思います。今日の内容は、特に奥さんが子宝相談で病院や漢方薬局にかよっていらっしゃる、ご主人に読んでいただきたい内容です。またまた心理寄りなお話ですし、長いですが、お時間ございます時にお目を通していただけると幸いです。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

薬局に『子宝相談』に来られる方は、ほとんどの方が女性です。女性の体は新しい生命を宿す奇跡の力をもっています。しかし事『子宝』の話になりますと、それは、女性だけの問題だけではなく、夫婦の問題になってくるのが当然の話のはず、、ですよね?しかし現状は大分違うようです。全てのケースがそうとは言えませんが、ご主人が協力的でなかったり、まだまだ不妊=女性が原因という考えが根強くあるのか、ご主人のお母さんや親戚の方も、暗にお嫁さんを責めたり、その一方でだんなさんは何の検査も受けずに、「自分には責任がない(はず)」と信じてらっしゃるかたも多くおられます。

子宝相談で漢方薬局を訪れる奥様方は、不安とストレスでつぶれそうになっている事も少なくありません。特に根がまじめな人はそういったストレスを受けやすく、ため込みやすい傾向にあります。ストレスが高い人は妊娠しにくいという研究結果も一時話題になりました。奥様が受けているストレスやお悩みをご主人はご存知でしょうか。そしてサポートできているでしょうか。

女性のつらさを受け止めてあげる

「今日はこういう検査をしたのよ」、「今はこういう状態なの」、「これからこういう治療をする予定なんだけど、、」それら治療の現状を聞いてあげることはもちろん大事ですが(ほんとは一緒にドクターの話を聴けることが最良ですが)、「こんな事が辛かった」、「こんな検査でこんな思いをした」、「まわりにこんな事をいわれてどう思っている」、という心の本質を聞いて受け止めてあげる事がなによりも大切なのでは、と感じます。

女性にとって、話をする、思いや感じている事を伝えるという事は、ストレスを軽減させるためにとっても大切です。男性にとっての会話は、目的や結果を伝えるために存在しているのかもしれません。そこで「どう思ったか」「どう感じたか」は重要ではないことが多いようです。会話は報告で、事実の伝達こそ『会話』であると信じている男性は少なくありません。

女性にとっての会話は、お互いの絆を強くするための大事な手段でツールです。そして、その会話には、結末も目的も解決策も必要ありません。何があって、どう感じたか、そしてそれを共感してもらえるかが重要であると感じます。

しかし多くの男性にとって、取り留めのない、結論のない話をただただ聞くという事がとても苦痛であることも事実です。「で、何がいいたいの??どうしたいの??」と言いたくなります。でもそれをしないで、ただただ聞いてみてみてください。何を伝えたいか、どうしたらよいかはまだ分からないのかもしれません。

イライラをぶちまけることも、関係ない話を引っ張ってきて攻め立てるような発言をすることもあるかと思いますが、その言葉自体にあまり意味はありません。その下に隠れている感情を表に出すために、そのような言葉を使っているだけで、「今何々と言ったといったけど、そんなこといつ僕が言ったんだ!?」、「それが不満ならこうすればいんだ」、「『いつも』っていつの事を言ってるんだ??」なんて声を荒げずに、「そうだったんだ。そうか。なるほど。そんなに辛い思いをしてたんだね。うんうん、つらかったね。」

と、いえたなら、もしかすると、前向きに物事は進むかもしれません。女性の脳は、感情の嵐を吐き出すことができれば、スッキリして落ち着くことも多いのです。

男性の脳は、物事を組み立てる論理的思考(原因、経過、結果)が得意と言われています。対して、女性の脳の中では感情が渦巻いていて、

それを外に出すことで自分が本当は何を伝えたいのかが整理されるということが多く見られるようです。もちろん全ての女性・男性がそうというわけではありませんし、両方を兼ね備えた方もいらっしゃると思います。

ポイント

l 感情を表現するためにいろんな事をいいますが言葉通りの意味ではないことも多い

l 取り留めのない話がつづいていても聴き続ける。興味を持つ。共感することが大事。

l 正すことは否。感情に共感して聴く、うなずく、うけいれる。

l 理解しようとするのではなくありのままを受け入れること。

(Photo by ajari

女性にも心がけてほしいことがあります。女性は、感情をぶちまけるのではなく、「これこれこういうことがあって、~な状況になりそうで怖い」、「何何を不安に思っている」というように、伝えたいことを分かりやすくする努力をしてください。特に男性に話をする時には、要点をまとめ、「~の事であなたの意見をききたいんだけど、、」と前置きを持って話をすることも有効です。「あなたはどうせ分かってくれないじゃない!」は、避けましょう。女性にはわかるコミュニケーション方法は、男性にとってはわかりづらいことも有ります。溜めこんで爆発する前に小出しにしていくことが大切です。

「なんでわからないの?」と思ったときは、伝え方を変えてみてください。まずご主人は女性ではないので、まったく同じように感じ、考えることは出来ません。それどころか、他人の頭を覗くことはできないですし、まったく同じに考えたり感じることはできない、はずです。ただ、同じように考え、同じように感じているという錯覚のもとに成り立っているだけです。人間の脳の計り知れない想像力がそれを可能にしているだけです。想像して、理解するよう努力は出来ますが、全く同じように感じることは絶対に出来ないのです。だからと言って、「やっぱりあなたは分かってくれない」と言ってしまうのも止めましょう。理解しよう、受け入れようとしている心や姿勢を汲み取るようにしてください。

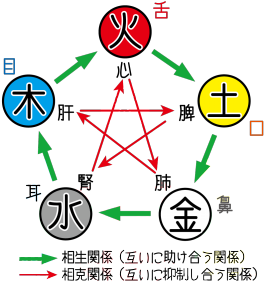

中医学的に考えると・・・

漢方ではストレスがたまった状態を『気滞』(きたい)と言います。「気」のめぐりが悪い状態で、自律神経のコントロールがうまくいかず、イライラ、怒りっぽい、憂鬱、不安、落ち込み易い等の症状が出やすいです。他に、胃やお腹やわき腹が脹る、ガスやげっぷがおおい、生理前に胸が張っていたい、頭痛がある、高血圧などの症状や、生理不順なども出やすい傾向にあります。

舌の状態は両側が赤い。中央に白、または黄色の苔があるなど。

対策は、「気を巡らせる」こと。リラックスすること。

滞ってしまっているものはとにかく流すことが大事香りのよいハーブティー、香草、かんきつ類(酸味)がおすすめです。漢方は理気作用(気を動かす作用)のあるものや、安神作用(心を落ち着かせる作用)のあるものを選びましょう。

気を巡らせる、気滞解決のポイント

1. 気を巡らせる香味野菜を積極的に摂る事

2. 香りの食材は加熱を少なめに

3. 肝の機能を促進する酸味の食べ物を摂る事

4. 料理には、体の温度に影響を与えない平性か、熱をとってくれる涼性のものを摂るように

気滞状態におススメの食材

レバー、いか、あさり、しじみ、発芽玄米、香り野菜(セロリ、せり、三つ葉、ミントなど)、ユリ根、ニガウリ、クコの実、菊花、陳皮、かんきつ類、ミント、ジャスミン、バラ、ラベンダーなど香りのよいハーブティーもオススメ。

避けたい、ひかえたい食材

味の濃い物。お酒等。

イライラ、頭痛がある時は、辛い物、ガスやげっぷが出る時は、イモ類、豆類は控えてください。

気滞の場合は、体に熱がこもりやすいので、熱性、辛味の強すぎるものは熱の鬱滞をひどくします。

お酒の飲みすぎはストレスのクッションである肝を痛めるので、極力少なくしましょう。

最後に

頑張るしかない。立ち止まってる場合じゃない。お金もかかってるし、負担もかけてるし、やりたいようにやらしてもらってるし、、、とプレッシャーとストレスで心が疲弊しきってしまっている女性は本当に数多く見られます。冒頭でも書きましたが、ストレスが高い人は、低い人に比べて12%も妊娠する確率が低いそうです。さらに妊娠に失敗するたびに失望するため、妊娠できずストレスを感じるなどの「あせり」は、いっそう妊娠しにくくなる悪循環を招く事も指摘されています。不妊治療とは夫婦の問題です。体の問題もさることながら、不妊治療中のストレスにも二人で対処することが肝心です。そして子供がいない場合の人生も視野にいれた今後を話し合うことが大切です。

今も特に問題はないと感じている考えている男性の方々、奥様の心の声を聞いてあげて見てください。

合わせて読みたい

心のストレッチに『マインドフルネス瞑想』がおすすめです

ストレスと目の疲れと漢方

ストレスを受けやすい性格タイプと対策のお話

月経前のイライラと胸の痛み。【気滞】の話

「毎朝カーテンを開けるだけで鬱が解消する?」~日光のすごい力のお話~

ギザギザしてるのはストレス状態?中医学的「基礎体温」のお話。

イライラの中医学

やる気も時としてはストレスに?!新しい環境が気の巡りを低下させる。