髪のお悩みを抱えている方は多いですね。髪そのものが健康でないとヘアスタイルも決まらないし、一日中気分がアガラらない・・・といったこともよくありますよね。この記事では、毛髪のコンディションが悪化する原因、漢方薬や食養生などの対策法について詳しくご紹介します。

毛髪の健康な状態とは?

頭髪は、頭皮や脳を保護するとともに、容姿を美しく整える大切な役割を持っています。豊かで艶やかな髪は若さと健康の象徴であり、逆に薄毛や脱毛、白髪が増えると、老化や体調不良の兆候と見なされます。通常、1日数本から数十本の髪が抜けるのは自然な現象ですが、異常な脱毛(1日100本以上)が続く場合は、毛髪の新陳代謝のバランスが崩れ、最終的に薄毛や禿頭に至る恐れがあります。

毛髪の健康状態が悪化する原因・主要なタイプとは?

中医学では、毛髪の成長や維持は「気血(きけつ・エネルギーと潤い栄養)」と「腎精(じんせい・生命エネルギー)」の充実が不可欠であると考えられています。以下のようなタイプに、毛髪の抜け落ちや質の低下が多くみられます。

気虚(エネルギー不足の状態)

肺や脾の機能低下により、食物から得られた栄養が毛根に十分に運ばれなくなると、毛髪は十分な栄養を受けられず、乾燥しやすくなります。

1.気虚の主な症状

気虚とは、体を動かすエネルギーである「気」が不足した状態を指します。気は全身の機能を支える基本的な力なので、不足するとさまざまな不調が現れます。

疲れやすい・無気力:すぐに疲れる、だるい・少し動いただけで息切れする・元気が出ない、やる気が湧かない体の防御力が低下:風邪をひきやすい、治りにくい・アレルギー症状が出やすい・季節の変わり目に体調を崩しやすい消化器系の不調:食欲がない、胃もたれしやすい・食後に眠くなる・便がゆるくなりやすい(軟便や下痢)声や呼吸の衰え:声が小さく、話すのが面倒に感じる・話していると息切れする・呼吸が浅い、ため息が多い手足の冷え・むくみ:体が冷えやすい、特に手足が冷たい・朝起きると顔や手足がむくんでいる汗をかきやすい:少し動いただけで汗をかく顔色が悪い:顔色が青白い、またはくすんでいる・唇の色が薄い

2.気虚の改善方法

栄養のある食事をとる:気を補う食材(山芋、かぼちゃ、大豆、鶏肉、卵、ナツメ、もち米など)温かい食事を心がける:冷たい飲食物は避けて、常温以上の温度のものをしっかり休む:過労を避け、十分な睡眠をとる・深呼吸や軽いストレッチでリラックス適度な運動:激しい運動より、ウォーキングや気功などゆったりした動きを取り入れる

気虚の症状は、体のエネルギー不足による「元気のなさ」として現れます。

生活習慣を整え、気を補うことで改善できるので、疲れを感じたら無理せず休息をとることが大切です。

おすすめ漢方

イスクラ補中丸T、イスクラ健胃顆粒Sなど

陰血不足(体の潤い栄養不足)

長時間の思考やストレス、慢性疾患、大量出血(例:月経過多、産後の出血)などで、体内の潤い栄養が不足すると、毛髪の栄養供給が阻害され、脱毛が進行します。

1.陰血不足の主な症状

陰血不足とは、体の「陰(いん)」と「血(けつ)」が不足した状態を指します。

「陰」は体を潤し、クールダウンさせる働きがあり、「血」は臓器や組織に栄養を届ける役割を持っています。そのため、陰血が不足すると、乾燥や熱の症状、栄養不足による不調が現れます。

皮膚や髪、目の乾燥:肌が乾燥する(カサカサしてツヤがない)・髪がパサつき、抜け毛が多い・目が乾燥しやすく、充血しやすい(目の疲れ、ドライアイ)・爪が割れやすく、色が白っぽいのぼせ・ほてり:手足が熱く感じるが、冷えもある(陰陽のバランスが崩れる)・夜になるとのぼせる(特に顔がほてる)・寝汗をかきやすい(特に首や背中)・口や喉が渇きやすい目まい・ふらつき:立ちくらみやふらつきがある・目の前が暗くなるような目まい・集中力が続かず、頭がぼんやりする精神的な不調:不安感やイライラしやすい・夜になると気持ちが落ち着かず、寝つきが悪い・夢を多く見る、眠りが浅い血の巡りが悪い:顔色が青白い、またはくすんでいる・唇の色が淡い・(女性の場合)生理が遅れる、経血の量が少ない

2.陰血不足の改善方法

潤いを補う食材を摂る:黒ゴマ、クコの実、ナツメ、黒豆、ほうれん草、人参・豚肉、鴨肉、卵、牡蠣、レバー・白きくらげ、山芋、蜂蜜体を潤す飲み物を取り入れる:クコの実茶、ナツメ茶、黒ゴマ豆乳、梨ジュース夜更かしを避ける:陰は夜に養われるため、早めの就寝を心がけるストレスをためない:深呼吸や気功、瞑想で心を落ち着かせる

陰血不足は、体の「潤い」と「栄養」が足りない状態です。

乾燥やのぼせ、精神的な不調がある場合は、血を補い、陰を養う生活を意識すると改善しやすくなります。

おすすめ漢方

イスクラ杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)、加減亀鹿二仙膏(かげんきろくにせんこう)など

血熱の蒸騰(けつねつのじょうとう)

「血熱」とは、体の熱が血液に影響を与え、血が異常に熱くなることを意味し、「蒸騰」はその熱が上昇することを指します。血熱が体の上部に上昇すると、頭皮や毛根が灼熱状態になり、毛髪の生育環境が悪化します。これにより、毛髪が抜けやすくなるほか、熱邪が血や陰を消耗して栄養不足をさらに招きます。血熱の原因としては、若年者の陽気の過剰、感情の抑圧、温熱性の食材や薬の過剰摂取、病後の余熱などが挙げられます。この状態になると、炎症や充血、出血、皮膚の異常などの症状が現れることもあります。

1.血熱蒸騰の主な症状

皮膚の異常:顔や上半身が赤くなる(のぼせ)・皮膚が赤く炎症を起こす(ニキビ、吹き出物、湿疹)・かゆみを伴う皮膚炎(アトピーやじんましん)・皮膚がカサカサして熱っぽい(血熱による乾燥)・血管が浮き出る、赤みが強い出血症状:鼻血が出やすい・歯ぐきからの出血・生理の出血量が多い(過多月経)・血尿や血便が見られることもあるほてりや発熱:体が熱っぽく、ほてる・特に午後や夜になると体が熱くなる・手のひらや足の裏が熱い(五心煩熱)・微熱が続くが、風邪ではない精神的な不調:イライラしやすい(怒りっぽい)・落ち着きがなく、不安感がある・夜になると気持ちが高ぶり、不眠になるのどや口の異常:口が渇き、水をたくさん飲みたくなる・のどがヒリヒリする・口内炎や舌の炎症ができやすい・舌が赤く、舌の苔が黄色く厚い

2.血熱蒸騰の原因

過剰な陽気:若い人や体力のある人は、陽気が強く、血が熱を持ちやすい。特に思春期のニキビや吹き出物は、血熱の影響が大きい精神的ストレス:怒りやイライラが多いと、肝の気が滞り、内熱が生じる。ストレスが長引くと、血熱がさらに悪化する食生活の乱れ:辛いもの・油っこいもの・アルコールの摂取が多いと、体内に熱がこもる。甘いものの過剰摂取も、熱を生みやすい長引く病気:風邪や感染症の後に熱が残り、それが血に影響を与える。慢性炎症(扁桃炎、胃炎、皮膚炎など)も血熱を生む。

3.血熱の蒸騰の改善方法

熱を冷ます食材を摂る:緑豆、キュウリ、ゴーヤ、トマト、セロリ・梨、スイカ、柿、バナナ・緑茶、菊花茶、ハトムギ茶など辛いもの・油っこいものを控える:唐辛子、揚げ物、焼肉、アルコール、甘いお菓子は避けるストレスを発散する:軽い運動、深呼吸、瞑想を習慣にする夜更かしを避ける:遅くまで起きていると、体の熱がこもりやすくなる

血熱の蒸騰は、体の熱が過剰になり、炎症や出血を引き起こす状態です。

特に、ストレス・食生活・体質が関係するため、生活習慣の見直しと適切な養生が重要になります。

おすすめ漢方

黄連解毒湯(おうれんげどくとう)・イスクラ清営顆粒(せいえいかりゅう)・加減五味消毒飲(かげんごみしょうどくいん)など

水湿の浸潤

湿気が毛根に浸入すると、毛根の周囲で血流が悪化し、毛髪に十分な栄養が行き渡らなくなります。これは、肺・脾・腎の機能低下や、湿度の高い環境、不適切な食生活(甘いものや脂っこいもの、辛いものの過剰摂取)によって引き起こされます。

中医学における「水湿の浸潤(すいしつのしんじゅん)」とは、体内に余分な水分が溜まり、さまざまな症状を引き起こす状態を指します。

1.水湿の主な症状:

体の重だるさ:水分が停滞することで、全身が重く感じられます。むくみ:特に足や顔に現れることが多いです。尿の量が少ない:水分の代謝が滞るため、排尿が減少します。悪心や嘔吐:胃腸の働きが低下し、食欲不振や吐き気を引き起こすことがあります。関節の重さや痛み:湿気が関節に影響を与え、痛みやこわばりを感じることがあります。頭重感やめまい:水分の停滞が頭部に影響を及ぼし、めまいや頭痛を引き起こすことがあります。

これらの症状は、湿気の多い環境や雨の日に悪化する傾向があります。

また、胃腸に影響を及ぼし、食欲不振や胃もたれなどを引き起こすこともあります。

2.水湿の改善方法

水湿を取り除く食材を摂る:冬瓜・大根・グリンピース・枝豆・あずき・スイカ・トウモロコシのひげ・ハトムギなど生活習慣の改善適度な運動:ウォーキングや太極拳などの軽い運動は、気血の流れを良くし、湿気の排出を促進します。湿気の多い環境を避ける:湿度の高い場所や季節を避け、乾燥した環境を保つことが重要です。

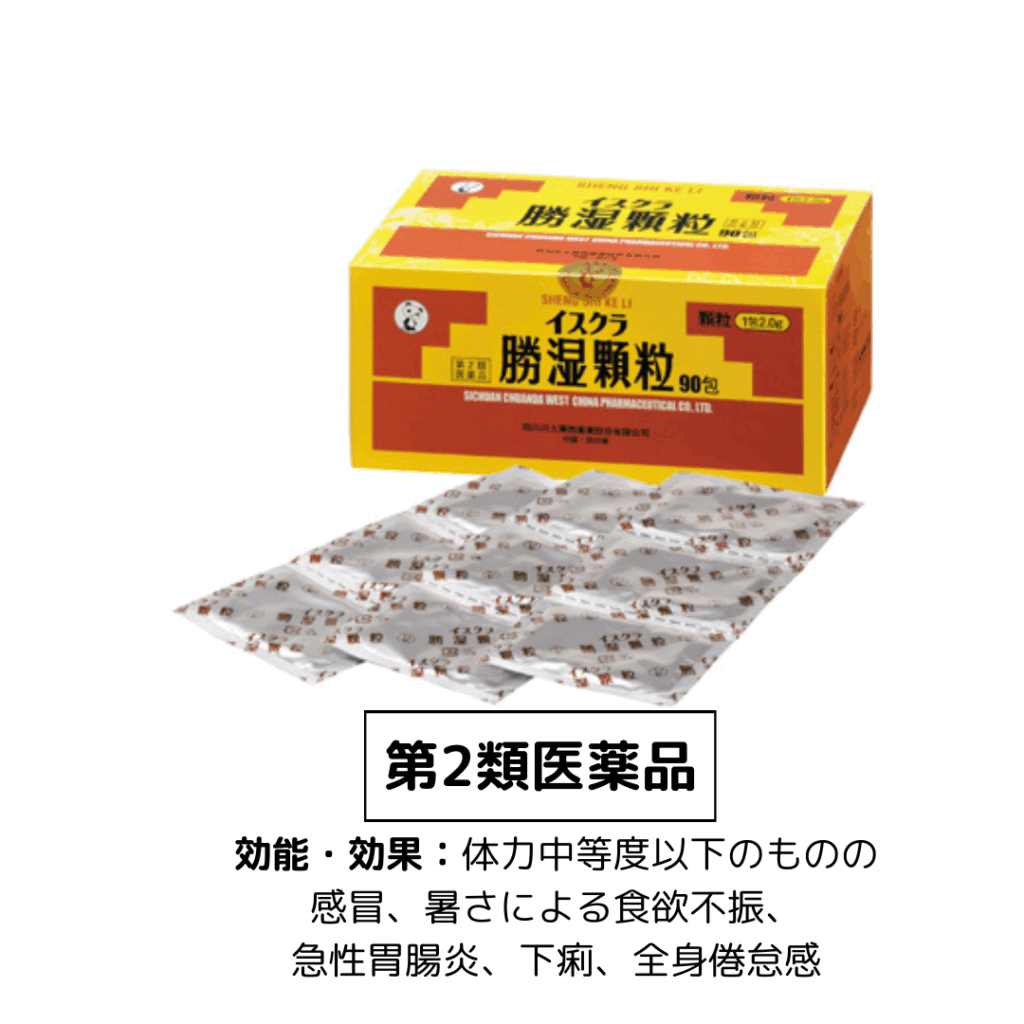

おすすめ漢方

五苓散(ごれいさん)・猪苓湯(ちょれいとう)・イスクラ勝湿顆粒(しょうしつかりゅう)など

瘀血の阻滞(おけつのそたい)

中医学における「瘀血の阻滞」は、血液の循環が悪化し、体内に血液が滞る状態を指します。血液の流れが悪くなると、毛根に新たな血液が供給されず、毛髪が抜け落ちる原因となります。ストレス、外傷、慢性疾患、出血後の後遺症(血液の粘度増加など)が原因です。主な症状と改善方法は以下の通りです。

1.瘀血阻滞の主な症状

月経異常:月経痛がひどく、経血が黒っぽくレバーのような血塊が混じる。慢性的な肩こり・頭痛:肩首の筋肉が石のように硬く、頭に刺したような痛みが走る。顔色の変化:顔や唇の色が暗く、シミやそばかすが多く、目の下にクマが現れる。下肢の静脈瘤:下肢の静脈が膨らみ、皮膚の毛細血管が浮き出る。動悸・不整脈:時々動悸や不整脈を感じる。痔による出血:少量で暗い色の出血があり、便が黒っぽくなる。腫瘍の存在:子宮筋腫や血管腫などの腫瘍が見られる。

2.瘀血阻滞の改善方法食事療法:血行を促進する食材を積極的に摂取する。辛味野菜:玉ねぎ、ねぎ、しょうが、山椒など。青魚:いわし、さんま、さば、にしん、あじなど。

その他:どじょう、らっきょう、にんにく、にら、なす、くわい、黒きくらげ、黒酢、桃、さくらんぼ、シナモン、紅花、サフラン、ウコン、田七人参など。運動:適度な運動を行い、血行を促進する。ウォーキングや太極拳などの軽い運動が効果的。生活習慣の改善:血行不良を引き起こす習慣を見直す。(冷たい飲食物や脂っぽいものの摂りすぎを避ける・薄着や冷房による体の冷えを防ぐ・ストレスを適切に発散する・長時間同じ姿勢を避け、適度に体を動かす。)

鍼灸・マッサージ:血行を促進するための治療法。

「肩井(けんせい)」:乳頭から真上に手をすり上げ、肩の一番高いところ。

「三陰交(さんいんこう)」:内くるぶしの指4本分上の骨の後ろ。これらの方法を組み合わせることで、瘀血の改善が期待できます。

おすすめ漢方

冠元顆粒(かんげんかりゅう)血府逐瘀丸(けっぷちくおがん)など

肝気の鬱結・肝血不足(かんきのうっけつ・かんけつぶそく)

肝は血液を蓄えるとともに、血液の流れを調節する役割を担っています。ストレスなどで肝の疏泄機能が低下すると、血液の流れが滞り、特に頭頂部の毛根への栄養供給が不足し、脱毛が生じます。また、肝血が不足すると毛髪の養分が十分に補われず、乾燥し抜けやすくなります。

中医学における「肝気の鬱結」と「肝血不足」は、肝の機能不全に起因する状態で、それぞれ特有の症状と改善方法があります。

1. 肝気の鬱結

主な症状:精神的な不調:イライラや抑うつ感、情緒の不安定。消化器系の不調:食欲不振、腹部膨満感、便秘または下痢。月経異常:月経前症候群(PMS)や月経不順。頭痛やめまい:特に側頭部や目の周りの痛み。改善方法:食事療法:肝気の流れを促進する食材を摂取。辛味の食材:ねぎ、生姜、にんにくなど。酸味の食材:梅干し、酢など。生活習慣の改善:ストレス管理や適度な運動。リラクゼーション法:深呼吸、瞑想、ヨガなど。適度な運動:ウォーキングや太極拳など。

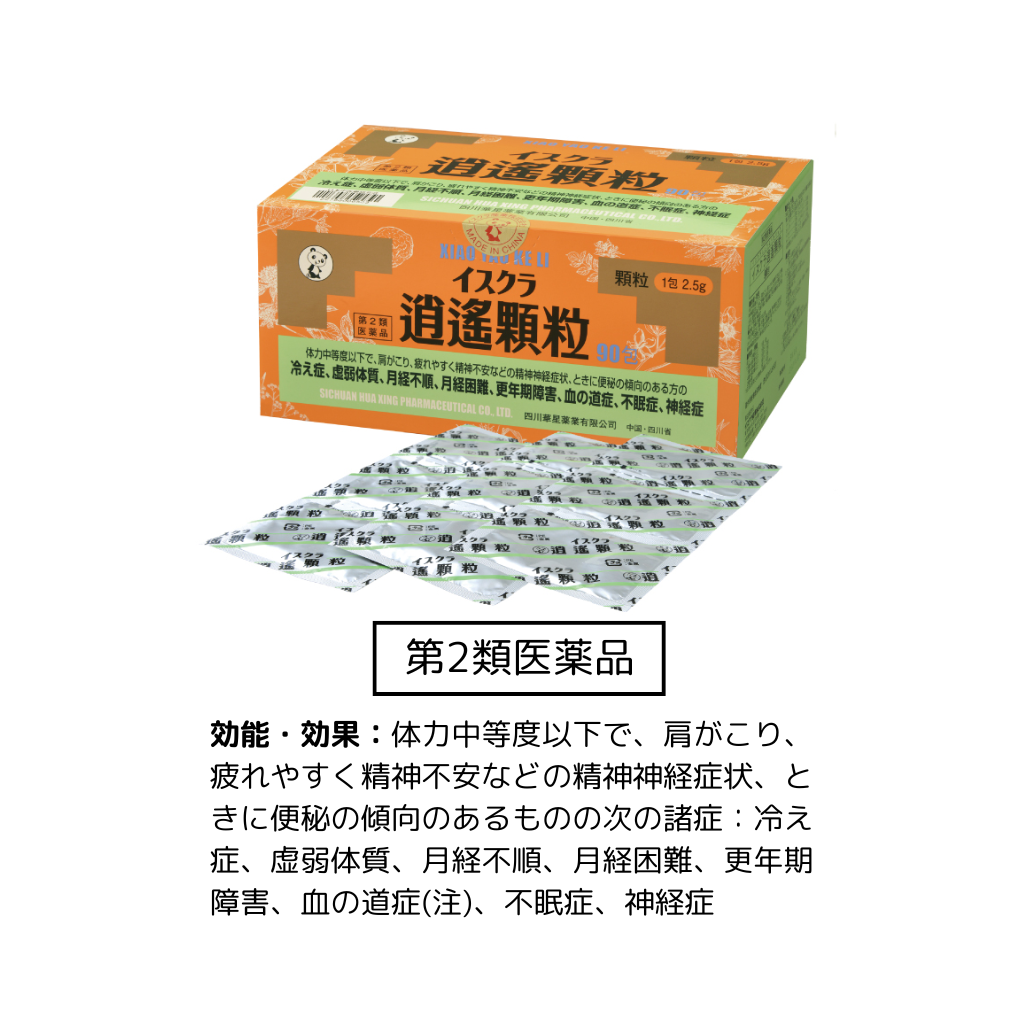

おすすめ漢方

イスクラ逍遥顆粒(しょうようかりゅう)・柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)など

2. 肝血不足

主な症状:

目の不調:視力低下、目のかすみ、乾燥、疲れ目。爪の異常:爪の色が薄い、割れやすい。筋肉のけいれん:手足のつりやしびれ。顔色の変化:顔色が青白い、または黄色味を帯びる。月経異常:月経量の減少、月経不順。改善方法:食事療法:血を補う食材を摂取。鉄分豊富な食材:レバー、ほうれん草、黒ごま、なつめなど。ビタミンB12や葉酸を含む食材:卵、乳製品、豆類など。生活習慣の改善:十分な睡眠と適度な運動。睡眠:夜10時から深夜2時は肝が血を補充する時間帯とされ、質の良い睡眠が重要。運動:ヨガやストレッチなど、リラックスできる運動が推奨されます。

おすすめ漢方

四物湯(しもつとう)・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)・イスクラ婦宝当帰膠B(ふほうとうきこうびー)・加減亀鹿二仙膏(かげんきろくにせんこう)・二至丸(にしがん)など

腎精不足

腎精は毛髪の成長に深く関与しており、加齢や過度な性生活、慢性疾患などが原因で腎精が不足すると、毛髪の成長が衰退します。特に、若年期から脱毛が進む場合は、先天的な腎精不足や遺伝的な体質が関与していることがあります。

中医学における「腎精不足」は、腎の精気が不足し、脳や骨髄の充実が欠如する状態を指します。

1.主な症状:成長・発育の遅れ:子供の場合、身長の伸びが不足し、知能や動作が鈍い。老化の早期化:髪の脱毛、歯の動揺、耳鳴り、難聴、健忘、動作の緩慢化。生殖機能の低下:男性では精子の減少や不妊、女性では月経過少や不妊。骨の弱化:骨格が貧弱で、骨折しやすい。精神的な不調:精神不振やぼんやりとした状態。2.改善方法:食事療法:腎精を補う食材を摂取する:黒ごま・なつめ・クコの実・黒豆生活習慣の改善:腎精を養う生活習慣を心がける。十分な睡眠:夜10時から深夜2時は腎が精を補充する時間帯とされ、質の良い睡眠が重要。適度な運動:太極拳やヨガなど、腎精を養う運動が推奨されます。ストレス管理:過度なストレスは腎精を消耗するため、リラクゼーション法を取り入れる。

おすすめ漢方

六味地黄丸(ろくみじおうがん)・イスクラ杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)・イスクラ参馬補腎丸(じんばほじんがん)・イスクラ参茸補血丸(さんじょうほけつがん)など

外邪の侵入

寒邪や熱邪が毛髪の成長環境に影響を与えると、抜け毛が増加することがあります。たとえば、運動後や入浴後に冷風にさらされると、頭皮が冷えて血行が悪化し、脱毛が促進されることがあります。

中医学における「外邪の侵入」は、風、寒、暑、湿、燥、火などの外部からの邪気が体内に侵入し、さまざまな症状を引き起こす状態を指します。

1.主な症状

風邪(ふうじゃ):発熱、頭痛、鼻水、咳、喉の痛みなど。寒邪(かんじゃ):悪寒、震え、体の痛み、鼻水、咳など。暑邪(しょじゃ):発熱、汗が多い、口渇、倦怠感など。湿邪(しつじゃ):重だるさ、関節の痛み、食欲不振、下痢など。燥邪(そうじゃ):乾燥した咳、喉の渇き、皮膚の乾燥など。火邪(かじゃ):高熱、口渇、口内炎、便秘など。2.改善方法外邪の予防:風邪は体質や環境により多様な症状を呈しますが、初期段階での適切な対策が重要です。五味を活用し、タイプに合った食品や飲み物を選ぶことで、日常生活の中での予防やケアが可能です。生活習慣の改善:外邪の侵入を防ぐためには、健康的な食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理が重要です。漢方薬の使用:外邪の侵入を防いだり、体外へ追い出すための漢方薬があります。

これらの方法を組み合わせることで、外邪の侵入による症状の予防や改善が期待できます。 ただし、個々の症状や体質に応じて、専門の中医学医師の指導を受けることが重要です。

毛髪の健康維持法

毛髪を豊かに保つための方法は、脱毛を抑える(固発)と成長を促進する(生髪発)という二面性があります。ただし、毛髪の密度は個人差があり、成人期以降は新たな毛包は増えないため、生まれつきの密度がそのまま維持されます。そのため、発毛促進の効果は個人差が大きいですが、重度の脱毛は疾患と判断し、臨床治療が必要です。以下は日常的に行える健康管理の方法です。

1.内治法(体内からの治療法)

漢方薬による対策(上記参照)

2.外治法(外部からの治療法)

推拿・按摩:頭皮や顔面のツボ押し、震顫按摩法などで血流を促進し、毛根に栄養を届けます。鍼灸治療:毫針や耳針、梅花針などを用い、頭部、腎兪、三陰交などのツボを刺激して、毛髪の再生を促します。気功:助発春陽梳頭功などの気功運動により、全身の気の流れを整え、頭皮の血流を改善します。

日常生活のアドバイス

1.精神の安定

日常生活では、リラックスし、ストレスをため込まないようにしましょう。脱毛が多く感じられても、正常な抜け毛か異常な脱毛かをよく見極め、必要であれば専門医の診断を受けることが大切です。

2.食事のコントロール

控えるべき食品:白砂糖、塩、脂肪分の多い肉、辛い食べ物、過度な飲酒。推奨食品:主食:紫珠米、小米、トウモロコシ、黒豆、赤豆、青豆、緑豆、エンドウ豆、ハトムギ、黒ゴマ、クルミ、ピーナッツ、山芋など。野菜:ニンジン、ホウレンソウ、ニラ、ニンニクの芽、キャベツ、パクチー、キュウリ、ラディッシュ、シイタケ、キクラゲ、海藻類など。動物性食品:鶏肉、牛・羊・豚の肝臓、卵類、牛羊肉、ウサギ肉、ウズラ、牡蠣など。果物:ナツメ、黒ナツメ、柿、西瓜、トマト、メロン、イチゴ、ミカン、桑の実、モモ、アンズ、スモモ、ブドウなど。

*ただし、脾虚で水分代謝が悪い人は果物の摂取を控えめにし、体内の湿気の蓄積を防ぎましょう。

3.適切なヘアケア習慣

木製または角製の櫛で優しく梳き、毛先から根元まで丁寧に整えます。脱毛が気になる場合は髪を短く切り、栄養を根元に集中させ、ヘアドライヤー、パーマ、染髪を控え、きつくまとめる髪型は避けることが大切です。

4.生活習慣の改善

適度な運動、十分な休息、過労や睡眠不足の回避、また過度な性生活を避けるなど、規則正しい生活を心がけましょう。特に食事や入浴後の頭部の冷却には注意が必要です。

5.頭皮マッサージの習慣化

定期的な頭皮マッサージで血行を促進し、毛根に十分な栄養が行き渡るようにすることで、健康な髪の成長をサポートします。

髪トラブルでお悩みの方に

この記事では、髪トラブルの主な原因や対処法、おすすめの漢方薬などを紹介しました。

髪トラブルでお悩みで漢方の服用に興味がある方は、どうぞイスクラ薬局にご相談ください。イスクラ薬局では、漢方に関する専門的な知識を持つスタッフが、髪の状態や体質に合わせた的確なアドバイスをさせていただきます。

初めての方でも安心して相談できるよう、メールでのお試しプレ相談や、お電話もしくはご予約フォームを通じたご相談も承っています。髪のお悩みを改善し、快適な生活を取り戻すために、ぜひイスクラ薬局にご相談ください。