はじめに:水虫(手・足白癬)とは?水虫の正体を知ろう

水虫とは、皮膚糸状菌による手や足の皮膚感染症のことで、一般的には「水虫」と呼ばれています。

1. 水虫の症状と3つのタイプ

中医学では、手・足白癬は症状の現れ方により大きく3つの型に分類され、それぞれに適した治療法が存在します。

1-1. 趾間型

特徴: 足の指の間に発生する最も一般的なタイプです。かゆみと皮むけが特徴的で、湿った環境で悪化します。中医的見解: 体内に湿熱がこもり、津液や血の消耗が始まった段階と捉えられます。

1-2. 小水疱型

特徴: 足の裏や側面に小さな水ぶくれができるタイプです。強いかゆみを伴い、水ぶくれが破れると痛みを感じます。中医的見解: 風熱湿熱の邪気が皮膚に現れ、湿と熱のバランスが崩れている状態を示唆します。

1-3. 角質増殖型

特徴: かかとや足の裏全体が乾燥してひび割れるタイプです。皮膚が厚くなり、治療に時間がかかります。中医的見解: 血虚や風燥が原因とされ、体内の潤い不足が症状の根底にあると考えられます。

2. 水虫と似た皮膚疾患

水虫は、他の皮膚疾患と症状が類似するため、医療機関での正確な診断が必要です。たとえば、以下の疾患と鑑別を行います。

3. 中医学から見た水虫の原因

中医学では、手・足白癬は以下の要因で発症すると考えられています。

4. タイプ別のおすすめ漢方薬

水虫の治療は、症状に応じてタイプに合わせたアプローチが必要です。ここでは主な3つのタイプとその治療方針を紹介します。

4-1. 風熱湿熱タイプ(小水疱型)

症状: 小水疱が散見され、破れにくく、激しい痒みを伴う。対策方法: 体の余分な熱と湿気、痒みの原因を取り除く。

よく使用する漢方薬: 茵蔯五苓散(いんちんごれいさん)+馬歯莧(ばしけん)、十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)

4-2. 湿熱熱毒タイプ(趾間型)

症状: 水疱、ただれ、紅斑、浮腫に加え、口渇、便秘、尿の色が濃いなどの症状も現れる。対策方法: 体の余分な熱と湿気、痒みを取り除く

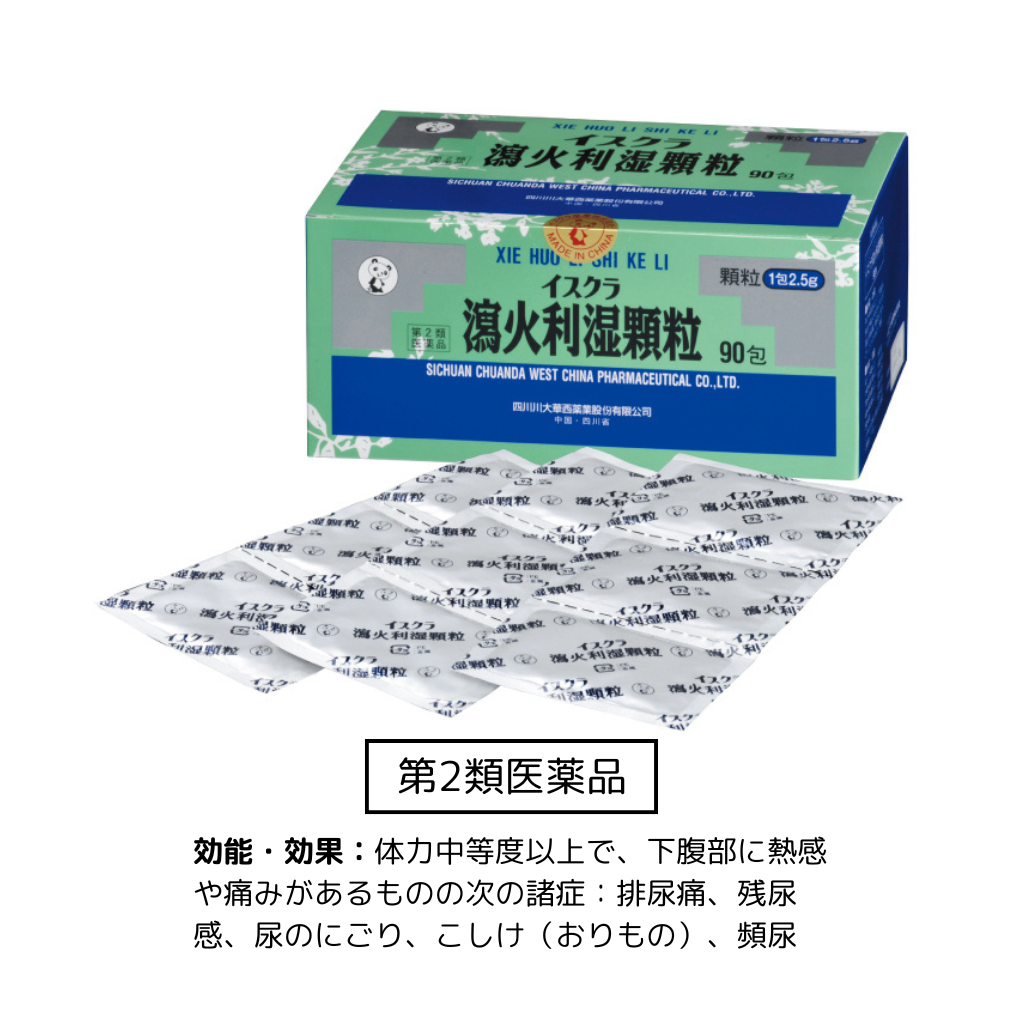

よく使用する漢方薬: イスクラ瀉火利湿顆粒(しゃかりしつかりゅう)+五味消毒飲(ごみしょうどくいん)

4-3. 血虚風燥タイプ(角質増殖型)

症状: 乾燥、鱗屑(角質が皮膚表面に蓄積した状態)、亀裂、便秘。対策方法: 体に不足している潤いや栄養を補うことで痒みが発生しないようにする。

よく使用する漢方薬:当帰飲子(とうきいんし)、温清飲(うんせいいん)、消風散(しょうふうさん)

5. 外用薬の活用

内服の漢方薬と並び、イスクラ華陀膏Y(かだこうY)は外用で重宝される対策法です。サリチル酸、安息香酸などの西洋薬に、蠟梅(ろうばい)の花やつぼみから抽出した蠟梅油が配合されています。 蠟梅油には、強い抗菌・抗炎症作用や皮膚の再生作用があります。 西洋薬と漢方薬が巧みに配合されているのが特徴で、上記のどの水虫タイプにも使えます。

【使用方法】

6. 日常の養生と予防対策

中医学では、治療とともに日々の生活習慣の改善が再発防止に非常に重要とされます。以下の対策を実践し、健康な皮膚環境を維持しましょう。

6-1. 局所の清潔と十分な乾燥

清潔維持: 毎日足を洗い、清潔な状態を維持する。特に汗をかいた後は丁寧に洗う。指の間や足裏の湿気をしっかり取り除く。乾燥対策: 洗浄後は完全に乾かし、湿邪の繁殖を防止する。

6-2. 個人専用の履物と消毒

専用サンダルの使用: 公共の場所では自分専用のサンダルを使用し、他者との接触を避ける。靴下や中敷の管理: これらも定期的に洗浄・消毒し、常に清潔な状態を保つ。靴下は毎日新しいものに交換し、できれば綿素材の通気性の良いものを選びましょう。

適切な靴選び:通気性の良い靴を選び、長時間同じ靴を履き続けることは避けましょう。

6-3. 治療継続の重要性

症状が改善した後も、再発防止のため一定期間は内服・外用治療を継続することが大切です。根気強く取り組み、体内の湿熱や痒みの原因を完全に除去しましょう。

効果的な足のケア方法入浴後のケア:お風呂上がりは足をしっかり乾燥させることが重要です。タオルで優しくふき取りましょう、指の間も忘れずに。特に水虫が発生しやすい指の間は丁寧に乾かしましょう。ドライヤーの冷風も効果的です。

爪のケア:爪は短く切り、白癬菌が潜みにくい環境を作りましょう。定期的なケアが大切です。

家の中でできる環境対策

スリッパの分離:家族間での感染を防ぐため、スリッパは個人専用にしましょう。特に感染している場合は必須です。

バスマットの衛生管理:バスマットは週に2〜3回洗濯し、日光に当てて乾燥させることで菌の繁殖を防ぎます

床の清掃:畳やカーペットは定期的に掃除機をかけ、可能であれば消毒スプレーも活用しましょう。

7. まとめ:内外の対策で健やかな足元を手に入れよう

手・足白癬(水虫)は、単なる表面的な皮膚トラブルではなく、体内の湿熱や血虚、風邪・熱毒の状態が反映された病態です。中医学では、症状に合わせた内服治療(例:茵蔯五苓散、五味消毒飲、イスクラ瀉火利湿顆粒、当帰飲子など)と、局所に対する外用治療(イスクラ華陀膏Yなど)を組み合わせ、根本的な改善を目指します。

また、日々の生活習慣の見直し、清潔・乾燥の徹底、専用履物の使用、そして適切な消毒管理が再発防止において非常に重要です。内服と外用、両面からのアプローチにより、体内環境の改善と局所症状の緩和が期待され、健やかな足元と全身の健康が実現されます。

早期の対策と適切な対策で再発リスクを減らし、快適な日常生活を手に入れましょう。症状が改善しない場合は、専門医の診察を受け、体質に合わせた治療計画を立てることをおすすめします。

特に以下のような場合には、早めに皮膚科専門医の診察を受けましょう。

健やかな足を維持するために

水虫対策の基本は日々の清潔維持と適切なケアです。症状に合わせた漢方薬の選択も効果的です。継続的なケアで水虫を予防・改善しましょう。

水虫でお悩みで漢方の服用に興味がある方は、どうぞイスクラ薬局にご相談ください。イスクラ薬局では、漢方に関する専門的な知識を持つスタッフが、患部の状態やご体質に合わせた的確なアドバイスをさせていただきます。

初めての方でも安心して相談できるよう、メールでのお試しプレ相談や、お電話もしくはご予約フォームを通じたご相談も承っています。水虫のお悩みを改善し、快適な生活を取り戻すために、ぜひイスクラ薬局にご相談ください。